電子レンジの完全ガイド

現代のキッチンに欠かせない家電製品の一つ、それが「電子レンジ」です。冷蔵庫と並び、私たちの食生活を大きく変え、日々の調理を劇的に効率化してくれました。冷凍食品の温め直しから、手の込んだ本格的な料理の下準備、さらにはメインディッシュまで、その用途は多岐にわたります。忙しい現代人にとって、時間を有効に活用し、手軽に美味しい食事を楽しむための強力な味方と言えるでしょう。しかし、単に「チンするだけ」の道具と捉えるだけでは、電子レンジの持つ真のポテンシャルを最大限に引き出しているとは言えません。本記事では、電子レンジの基本的な仕組みから種類、正しい使い方、安全な利用法、そして日々の食卓を豊かにする応用アイデアに至るまで、その全てを詳細かつ完全に解説していきます。このガイドを通して、あなたの電子レンジとの付き合い方がより深く、より豊かなものになることを願っています。

1. 電子レンジの基本

電子レンジがなぜ食品を温めることができるのか、その根源的な原理を理解することは、安全かつ効果的に利用するための第一歩です。電子レンジの心臓部には「マグネトロン」という特殊な真空管が搭載されており、ここから「マイクロ波」と呼ばれる電磁波が発生します。このマイクロ波は、可視光線や電波と同じ電磁波の一種ですが、特定の周波数帯(ISMバンドの2.45GHzが一般的)に設定されており、この周波数帯の電磁波が食品内の水分子と非常に効率的に反応する特性を持っています。

[CRITICAL]重要情報:食品加熱のメカニズム

マイクロ波が食品の内部に侵入すると、食品に含まれる水分子(H2O)に吸収されます。水分子は電気的にプラスとマイナスの極を持つ「極性分子」であるため、マイクロ波の電界がプラスとマイナスを高速で反転させることで、水分子もそれに合わせて非常に速いスピードで振動・回転を始めます。この激しい振動と回転によって、水分子同士が摩擦し合い、その運動エネルギーが熱エネルギーへと変換されます。これが「誘電加熱」と呼ばれる現象で、食品の内部から発熱するため、短時間で効率的に食品を温めることができるのです。

この原理から、以下の重要なポイントが導き出されます。

- 水分の重要性: 水分を多く含む食品ほど効率よく温まります。逆に、水分が少ない食品(乾燥食品や油分の多い食品)は温まりにくく、過加熱による発火のリスクが高まることがあります。

- 金属の使用禁止: マイクロ波は金属に反射される性質があります。庫内に金属製の容器やアルミホイルを入れると、マイクロ波が反射してスパーク(火花)が発生したり、マグネトロンに負荷がかかり故障の原因となるだけでなく、火災につながる危険性もあります。

- 加熱ムラ: マイクロ波は食品全体に均一に届かない場合があり、加熱ムラが発生することがあります。これを防ぐために、多くの電子レンジには「ターンテーブル」が搭載されており、食品を回転させることでマイクロ波が均等に当たるように工夫されています。最近では、ターンテーブルがない「フラット庫内」タイプも増えており、こちらは庫内を広く使える利点があります。

電子レンジのワット数(出力)は、マイクロ波の強さを表し、この数値が高いほど短時間で温めることができます。しかし、ワット数が高いからといって必ずしも良いわけではなく、食品の種類や量に応じて適切なワット数と加熱時間を選ぶことが、美味しく安全に調理するための鍵となります。

2. 電子レンジの種類

電子レンジは、その機能によって大きくいくつかの種類に分けられます。それぞれのタイプが持つ特徴を理解することで、ご自身のライフスタイルや調理ニーズに合った最適な一台を見つけることができます。

[IMPORTANT]重要ポイント:主要な電子レンジの種類と特徴

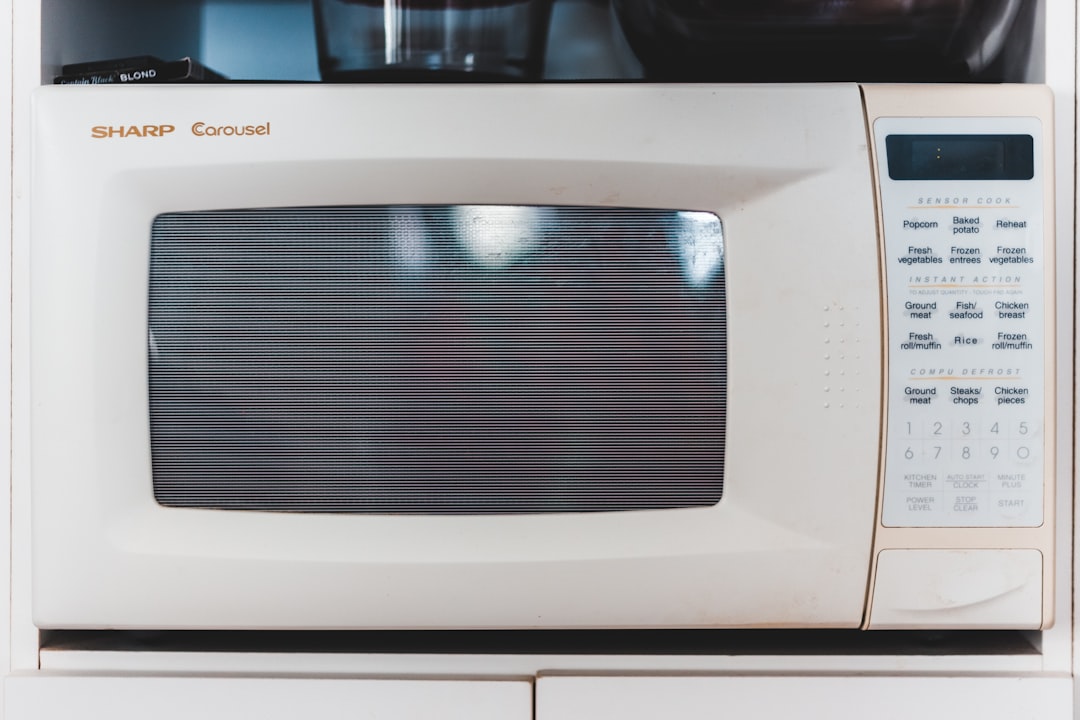

- 単機能電子レンジ(電子レンジ専用機)

- 特徴: 温め機能に特化した最もシンプルなタイプです。マイクロ波による加熱のみが可能で、オーブンやグリル機能は搭載されていません。操作パネルも非常にシンプルで、ワット数と加熱時間を設定するだけのものがほとんどです。

- メリット:

- 価格が安価で手に入れやすい。

- 操作が簡単で、誰でも迷わず使える。

- 本体サイズが比較的コンパクトなモデルが多く、設置スペースを取りにくい。

- 消費電力が比較的少ない。

- デメリット: 温め以外の調理(焼き物、蒸し物、オーブン料理など)はできない。

- こんな人におすすめ: 冷凍食品の温め、ご飯の温め直し、コンビニ弁当の加熱が主な用途で、複雑な調理機能は不要な方。

- オーブンレンジ

- 特徴: 電子レンジ機能に加えて、オーブン機能(ヒーター加熱)とグリル機能が搭載されています。一台で「温める」「焼く」「蒸す(簡易的なもの)」といった複数の調理法に対応できます。オーブン機能は、庫内をヒーターで加熱し、食品を外側からじっくりと焼き上げるため、ケーキやクッキー、ローストチキンなどの本格的なオーブン料理が楽しめます。

- メリット:

- 一台で電子レンジとオーブンの二役をこなせるため、キッチンがスッキリする。

- 調理の幅が格段に広がる。

- 単機能レンジよりも多機能でありながら、スチームオーブンレンジよりは価格が抑えられている。

- デメリット:

- 単機能レンジに比べて価格が高く、本体サイズも大きくなる傾向がある。

- オーブン調理には予熱が必要なため、時間がかかる場合がある。

- こんな人におすすめ: 温めだけでなく、お菓子作りやパン作り、本格的な焼き料理も楽しみたい方。

- スチームオーブンレンジ(過熱水蒸気オーブンレンジ)

- 特徴: オーブンレンジの機能に加え、「スチーム(蒸気)」を使った調理が可能です。特に「過熱水蒸気」と呼ばれる、100℃以上の高温になった水蒸気を利用するタイプは、食品をよりヘルシーに、美味しく調理できると人気です。油を使わずに調理できるため、余分な脂分や塩分を落とし、素材本来の旨味を引き出すことができます。

- メリット:

- ヘルシー調理が可能(脱脂・減塩効果)。

- 食材を乾燥させずにしっとりと仕上げられる。

- 蒸し料理、揚げ物(ノンフライ)、パンの温め直しなど、さらに調理の幅が広がる。

- 自動メニューが豊富で、複雑な調理もボタン一つで簡単にできるモデルが多い。

- デメリット:

- 他のタイプに比べて最も高価。

- 本体サイズが大きく、設置スペースが必要。

- 給水タンクの補充や庫内の清掃など、お手入れの手間が増える場合がある。

- こんな人におすすめ: 健康志向が高く、ヘルシーで本格的な料理を追求したい方。多機能で手間なく美味しい料理を作りたい方。

これらの種類に加え、最近では「AI機能」や「スマートフォン連携」など、よりスマートな機能を持つモデルも登場しています。どのタイプを選ぶかは、ご自身の調理頻度、作りたい料理、予算、キッチンのスペースなどを総合的に考慮して決定することが重要です。

3. 電子レンジの始め方

新しい電子レンジを購入し、いざ使い始める際には、いくつかの手順を踏むことで、安全かつ快適に利用を開始できます。決して難しいことではありませんが、適切な設置と初期設定は、後々の使用感や安全性に大きく影響します。

[POINT]注目点:安全でスムーズな利用開始のための手順

- 購入前の確認と設置場所の選定

- 設置スペースの確保: 電子レンジは本体サイズが大きいため、事前に設置場所の幅、奥行き、高さを正確に測りましょう。特にオーブンレンジやスチームオーブンレンジは、放熱のために本体の上部、側面、背面にある程度の空間(メーカー指定の距離)を空ける必要があります。説明書に記載されている推奨距離を必ず確認してください。

- 電源の確認: 電子レンジは消費電力が大きい家電製品です。他の家電と共用するとブレーカーが落ちる可能性があるため、可能であれば専用のコンセントに接続することをおすすめします。コンセントの形状や電圧(一般的には100V)も確認しましょう。

- 扉の開閉方向: 縦開きか横開きかによって、使い勝手が変わります。設置場所の左右に壁がある場合は、横開きの扉だと開けにくいことがあります。

- 開梱と設置

- 梱包材の除去: 本体を箱から取り出し、全ての梱包材(発泡スチロール、ビニール、テープなど)を丁寧に取り除きます。特に庫内やターンテーブルの下に保護材が残っていないか確認してください。

- 水平な場所に設置: ぐらつきのない、安定した水平な場所に設置します。傾いていると、加熱ムラの原因になったり、故障のリスクが高まったりする可能性があります。

- 放熱スペースの確保: 前述の通り、メーカーが指定する壁との距離を必ず確保してください。放熱が不十分だと、本体の故障や寿命の短縮につながります。

- アース線の接続: 感電防止のため、アース端子付きのコンセントであればアース線を接続することをおすすめします。

- 電源接続と初期設定

- 電源プラグの接続: コンセントに電源プラグをしっかりと差し込みます。

- 時計設定: 多くの電子レンジは、電源を入れると時計設定を求められます。取扱説明書に従って、現在の時刻を設定しましょう。

- 初期メニュー設定: モデルによっては、言語設定や音量設定など、いくつかの初期設定が必要な場合があります。

- 試運転(空焼き)

- 初めて使用する際は、食品を入れずに短時間(数分程度)空運転を行う「試運転」が推奨されることがあります。これは、製造過程で付着した油分などを焼き切ることで、初期の異臭を取り除く目的があります。換気をしながら行ってください。ただし、空焚きは厳禁です。食品を入れずに長時間運転すると故障の原因となるため、取扱説明書の指示に従いましょう。

- 基本的な操作の習得

- 食品の準備: 温めたい食品を適切な容器に入れ、ラップをかけるか、専用の蓋をします。

- 容器の選択: 金属製、アルミホイル、金縁・銀縁の食器は使用できません。耐熱ガラス、陶器、プラスチック製(レンジ対応表示のあるもの)を選びましょう。

- 出力(ワット数)と時間の設定: 温めたい食品の種類や量に合わせて、ワット数と加熱時間を設定します。最初は短めに設定し、様子を見ながら追加加熱するのが失敗しないコツです。

- スタート/ストップ: 設定後、スタートボタンを押して加熱を開始します。途中で止めたい場合はストップボタンを押します。

これらの手順を丁寧に踏むことで、電子レンジを安全かつ最大限に活用するための準備が整います。取扱説明書は必ず一読し、不明な点があれば確認するようにしましょう。

4. 電子レンジの実践

電子レンジの基本を理解し、設置が完了したら、いよいよ実践です。日々の調理シーンで電子レンジを最大限に活用するための具体的な使い方や、よくある食品の温め方、簡単な調理法について解説します。

ご飯の温め直し:

最も頻繁に行われるのがご飯の温め直しでしょう。

- ポイント: 温めムラを防ぎ、ふっくらと仕上げるためには、ご飯を平らに広げ、中央を少し空けるように盛り付けると良いでしょう。ラップをふんわりとかけるか、専用の蓋を使用し、蒸気が逃げすぎないようにします。

- 時間: 冷ご飯1膳(約150g)で500Wなら1分30秒〜2分程度が目安ですが、機種やご飯の状態によって調整してください。

冷凍食品の加熱:

冷凍食品は、パッケージに記載されている加熱時間を厳守することが基本です。

- ポイント: 加熱時間の目安は、記載されているワット数に合わせて調整しましょう。例えば、600W表示のものを500Wで温める場合は、記載時間よりも少し長めに設定します。

- 解凍機能: 冷凍された肉や魚を解凍する際は、「解凍」モードを活用しましょう。全解凍ではなく、半解凍で取り出し、その後自然解凍や冷蔵庫で解凍を進めると、ドリップ(肉汁)の流出を抑えられます。

野菜の下茹で・蒸し料理:

電子レンジは、野菜の下茹でや簡単な蒸し料理にも非常に便利です。

- ポイント: 耐熱皿に切った野菜を入れ、少量の水(大さじ1〜2程度)を加えてラップをかけます。電子レンジで加熱することで、野菜の栄養素が水に溶け出すのを最小限に抑えられます。

- 例: ブロッコリーやほうれん草は2〜3分、じゃがいもや人参は5分程度で柔らかくなります。加熱後、そのまま少し蒸らすとよりしっとり仕上がります。

簡単な一品料理:

電子レンジだけで作れる簡単な一品料理も数多くあります。

- マグカップケーキ: マグカップにホットケーキミックス、牛乳、砂糖、卵などを混ぜてレンジで数分加熱するだけで、手軽におやつが作れます。

- レンジ蒸し鶏: 鶏むね肉に塩胡椒をして耐熱皿に乗せ、酒を少量振ってラップをし、5〜7分加熱するだけで、しっとりとした蒸し鶏が完成します。サラダのトッピングや棒棒鶏などに活用できます。

- スープ: レンジ対応の器に具材とスープの素、水を入れ、数分加熱するだけで温かいスープが作れます。

- パスタ: 深めの耐熱容器にパスタと水、塩を入れ、表示時間より少し長めに加熱するだけで、鍋を使わずにパスタを茹でることも可能です(ただし、吹きこぼれに注意)。

加熱ムラを防ぐ工夫:

- 配置: 厚みのある食材は外側に、薄い食材は内側に配置すると、均一に温まりやすくなります。

- 混ぜる・ひっくり返す: 加熱途中で一度取り出し、混ぜたり、ひっくり返したりすることで、加熱ムラを軽減できます。

- ラップ: ラップをすることで蒸気を閉じ込め、乾燥を防ぎ、加熱効率を高める効果があります。ただし、密閉しすぎると破裂の危険があるため、少し隙間を開けるか、蒸気口のあるラップを使用しましょう。

これらの実践的な使い方をマスターすることで、電子レンジは単なる温め直しツールから、あなたの強力な調理アシスタントへと進化するでしょう。

5. 電子レンジの注意点

電子レンジは非常に便利な家電ですが、誤った使い方をすると事故や故障の原因となることがあります。安全に、そして長く使い続けるためには、いくつかの重要な注意点を理解し、実践することが不可欠です。

1. 使用してはいけないもの

- 金属製品: アルミホイル、金属製の食器、金縁・銀縁の施された食器、金属製の串などは絶対に使用しないでください。マイクロ波が反射し、スパーク(火花)が発生して火災の原因となったり、レンジ本体の故障につながったりします。

- 卵(殻付き): 殻付きの卵をそのまま加熱すると、内部の水分が急激に沸騰し、殻の中で蒸気圧が高まって爆発する危険性があります。ゆで卵も同様に、内部の水分が爆発的に膨張することがあります。

- 密封容器: 密閉された容器(ジャム瓶、レトルトパウチ、フタが完全に閉まるタッパーなど)は、加熱によって内部の圧力が上昇し、破裂する危険があります。必ずフタを少し開けるか、ラップをふんわりとかけて蒸気口を作りましょう。

- 油分の多い食品: フライドポテトや揚げ物など、油分の多い食品を長時間加熱すると、油が発火する危険性があります。加熱しすぎないように注意し、目を離さないようにしましょう。

- 水分が少ない食品: パン、焼き芋、乾物など、水分が少ない食品はマイクロ波が吸収されにくく、部分的に過加熱されて焦げ付いたり、発火したりする危険があります。加熱時間を短く設定し、様子を見ながら温めましょう。

- 特定のプラスチック容器: 電子レンジ対応と明記されていないプラスチック容器は、加熱によって変形したり、有害物質が溶け出したりする可能性があります。必ず「レンジ対応」表示を確認してください。

- 乳児のミルク: ミルクを電子レンジで温めると、容器は熱くなくても内部が非常に高温になる「突沸」現象が起こりやすく、火傷の危険があります。また、加熱ムラにより、熱い部分と冷たい部分が生じやすいです。

2. 過加熱に注意

- 食品を必要以上に加熱すると、焦げ付き、発火、爆発(特に水分量の少ない食品や卵)のリスクが高まります。また、食品の栄養素が損なわれたり、風味が落ちたりすることもあります。

- 加熱時間は短めに設定し、足りなければ追加で加熱する「短時間加熱」を心がけましょう。

3. 突沸現象に注意

- 水や牛乳、コーヒーなどの液体を電子レンジで温める際、沸騰しているように見えなくても、実際は沸点を超えて過熱されていることがあります(過加熱状態)。この状態で容器を動かしたり、スプーンなどを入れたりすると、急激に沸騰して内容物が噴き出す「突沸」現象が起こり、火傷をする危険があります。

- 液体を温める際は、耐熱性のある容器を使用し、スプーンなどを入れておくことで突沸をある程度防ぐことができます。また、加熱後はすぐに取り出さず、少し時間をおいてから取り出すようにしましょう。

4. 庫内のお手入れ

- 食品の飛び散りや汚れを放置すると、焦げ付きの原因になったり、異臭が発生したり、故障につながる可能性があります。

- 使用後は、庫内を清潔な布で拭き取る習慣をつけましょう。頑固な汚れは、水で濡らした布や、レモン汁や重曹水を含ませた布をレンジで軽く加熱し、蒸気で汚れを浮かせた後に拭き取ると効果的です。

これらの注意点を守ることで、電子レンジは安全で便利な調理器具として、あなたの生活を豊かにしてくれるでしょう。

6. 電子レンジのコツ

電子レンジをただ温めるだけの道具として使うのはもったいない!ちょっとしたコツを知るだけで、もっと美味しく、もっと効率的に、そしてもっと安全に電子レンジを使いこなすことができます。

1. 加熱ムラを防ぐためのコツ

- 配置の工夫:

- 厚いものを外側に: 食材の厚い部分や量の多い部分を耐熱皿の外側に配置し、薄い部分や少ない部分を内側に置くと、均一に温まりやすくなります。マイクロ波は庫内の壁から反射して入ってくるため、外側の方が加熱されやすい傾向があるからです。

- ドーナツ状に: ご飯やカレーなど、平たい容器で温める場合は、中央を少し空けてドーナツ状に盛り付けると、熱が均一に伝わりやすくなります。

- 途中でかき混ぜる・ひっくり返す: 加熱途中で一度取り出し、全体をかき混ぜたり、裏返したりすることで、熱が均等に行き渡り、加熱ムラを大幅に軽減できます。特に、量が多いものや厚みのあるものには有効です。

- ターンテーブルの活用: ターンテーブル式のレンジでは、食品を中央に置くことで、回転による均一な加熱効果を最大限に引き出せます。

- ラップの活用: ラップをすることで、食品から出る蒸気を閉じ込め、庫内の湿度を保ちます。これにより食品が乾燥するのを防ぎ、全体に熱が伝わりやすくなり、加熱ムラが軽減されます。ただし、完全に密閉せず、少し隙間を開けるか、蒸気穴のあるラップを使いましょう。

2. 美味しく仕上げるためのコツ

- ワット数の選択:

- 高ワット(600W〜800W): 短時間で一気に温めたい時、冷凍食品の加熱、ご飯の温め直しなどに向いています。

- 低ワット(150W〜300W): 解凍、じっくり火を通したい時、煮込み料理の下準備、根菜の加熱などに向いています。低ワットで時間をかけることで、食品の水分が飛びすぎず、しっとりと仕上がります。

- 加熱時間の調整:

- 少なめからスタート: まずは短めに設定し、足りなければ10秒〜30秒ずつ追加加熱していくのが失敗しないコツです。特に初めて温める食品や、量が少ない場合はこの方法が安全です。

- 「粗熱を取る」時間を考慮: 電子レンジから出した後も、食品内部では余熱で加熱が進みます。特に肉や魚などは、加熱後すぐに食べずに数分間置いて「粗熱を取る」ことで、しっとりと仕上がり、味がなじみます。

- 水分補給: 乾燥しやすいパンや揚げ物などを温める際は、霧吹きで少量の水をかけたり、耐熱皿に入れた少量の水と一緒に温めたりすると、ふっくらと仕上がります。

3. 時短・効率アップのコツ

- 下準備に活用: 煮込み料理の根菜の下茹で、ソース作り、肉や魚の解凍など、電子レンジで下準備を済ませることで、全体の調理時間を大幅に短縮できます。

- 同時調理: 複数の耐熱皿を使って、一度に複数の料理を温めたり、調理したりすることも可能です。ただし、加熱ムラには注意し、途中で配置を入れ替えるなどの工夫をしましょう。

- 自動メニューの活用: 最近のレンジには、食品の種類や量に合わせて最適な加熱時間を自動で設定してくれる「自動メニュー」が豊富に搭載されています。これらを積極的に活用することで、手間なく美味しく調理できます。

これらのコツを実践することで、電子レンジはあなたのキッチンでさらに頼りになる存在となるでしょう。

7. 電子レンジの応用アイデア

電子レンジは、ただ食べ物を温めるだけでなく、アイデア次第で驚くほど多種多様な料理や便利な使い方に応用できます。ここでは、電子レンジの可能性を広げる応用アイデアをいくつかご紹介します。

1. ヘルシーで簡単な調理

- 蒸し料理: 鶏むね肉、豚肉、魚介類、野菜などを耐熱皿に入れ、酒や調味料を少量加えてラップをし、加熱するだけで、油を使わないヘルシーな蒸し料理が簡単にできます。栄養素の損失も少なく、素材の旨味を閉じ込めます。

- ノンフライ料理: スチームオーブンレンジであれば、唐揚げや天ぷらなどの揚げ物を、油を使わずにヘルシーなノンフライ料理として楽しめます。余分な油分を落とし、カロリーを抑えながらも、サクサクとした食感を実現できます。

- 温野菜サラダ: カットした野菜を耐熱皿に入れ、少量の水を加えてラップをし、加熱するだけで簡単に温野菜が作れます。ドレッシングをかければ、手軽で栄養満点な一品になります。

2. お菓子作り

- マグカップケーキ/蒸しパン: ホットケーキミックスをベースに、卵、牛乳、砂糖、ココアなどを混ぜ、マグカップや耐熱容器に入れて数分加熱するだけで、手軽におやつが作れます。

- カスタードクリーム: 卵黄、砂糖、牛乳、薄力粉などを混ぜてレンジで数分加熱し、途中でよく混ぜる工程を繰り返すことで、鍋を使わずにカスタードクリームを作ることができます。

- チョコ溶かし: 湯煎なしで、チョコレートをレンジで短時間ずつ加熱することで、簡単に溶かすことができます。デコレーションやお菓子作りに便利です。

3. 調味料やソース作り

- ホワイトソース: バターと薄力粉をレンジで加熱して混ぜ、牛乳を少しずつ加えてさらに加熱を繰り返すことで、ダマになりにくいホワイトソースが作れます。

- ジャム: 果物と砂糖をレンジ対応の容器に入れ、数回に分けて加熱・混ぜることで、手作りジャムが作れます。

- ドレッシング: 材料を混ぜてレンジで少し温めることで、香りが引き立ち、より美味しくなります。

4. その他の便利な活用法

- ふきんの除菌: 濡らしたふきんを電子レンジで1分ほど加熱することで、簡単に除菌できます。ただし、熱くなるので取り扱いには注意が必要です。

- レモン・ライムを絞りやすくする: レモンやライムを丸ごと10〜20秒ほどレンジで温めると、果肉が柔らかくなり、果汁を絞りやすくなります。

- パンを柔らかくする: 硬くなったパンを軽く濡らしたキッチンペーパーで包み、数秒加熱すると、ふっくらと柔らかさが戻ります。

- ポテトチップスをパリッとさせる: 湿気てしまったポテトチップスを耐熱皿に広げ、数秒加熱すると、パリッとした食感が復活します。

- 固まった砂糖や塩をほぐす: 固まってしまった砂糖や塩に少量の水を加えてレンジで数秒加熱すると、ほぐれやすくなります。

- アロマオイルの温め: 耐熱皿に水とアロマオイルを数滴入れ、短時間加熱することで、部屋に香りを広げることができます(ただし、加熱しすぎに注意し、専用のアロマディフューザーが安全です)。

これらの応用アイデアはほんの一部に過ぎません。電子レンジの特性を理解し、様々な食材や調理法と組み合わせることで、あなたのキッチンライフはさらに豊かで楽しいものになるでしょう。

8. 電子レンジの予算と費用

電子レンジの購入を検討する際、本体価格はもちろんのこと、長期的な視点での費用や、ご自身のニーズに合ったモデル選びが重要になります。ここでは、電子レンジにかかる予算と費用について詳しく解説します。

1. 本体価格の目安

電子レンジの本体価格は、機能や容量、メーカー、ブランドによって大きく異なります。

- 単機能電子レンジ:

- 価格帯: 5,000円〜20,000円程度

- 特徴: 温め機能に特化しており、最も安価です。容量が小さいものや、シンプルなダイヤル式のものがこの価格帯に多く見られます。一人暮らしの方や、セカンドレンジとして利用したい方におすすめです。

- オーブンレンジ:

- 価格帯: 20,000円〜50,000円程度

- 特徴: 電子レンジ機能に加え、オーブン・グリル機能を搭載しています。調理の幅が広がり、パンやお菓子作り、焼き料理も楽しめます。家族構成や使用頻度を考慮して、容量や機能を選ぶと良いでしょう。

- スチームオーブンレンジ(過熱水蒸気オーブンレンジ):

- 価格帯: 50,000円〜150,000円以上

- 特徴: オーブンレンジの機能に加え、スチーム(過熱水蒸気)によるヘルシー調理が可能です。多機能で高性能なモデルが多く、自動メニューも豊富です。健康志向の方や、料理にこだわりたい方、多機能を一台に集約したい方におすすめです。

価格差の要因:

- 容量: 庫内容量(リットル)が大きくなるほど価格は上がります。

- 機能: スチーム機能、自動調理メニューの数、センサーの種類(重量、温度、湿度)、フラット庫内、2段調理対応、スマホ連携など、機能が豊富になるほど高価になります。

- メーカー・ブランド: 国内大手メーカー(パナソニック、シャープ、東芝、日立など)の高性能モデルは、価格帯が高めになります。

- デザイン: インテリアに合わせたおしゃれなデザインや、高級感のある素材を使用したモデルも、価格が上がる傾向にあります。

2. ランニングコスト(電気代)

電子レンジのランニングコストは、主に電気代です。

- 消費電力: 電子レンジの消費電力は、加熱出力(ワット数)や使用時間によって変動します。一般的に、電子レンジ機能の最大消費電力は1,000W〜1,500W程度です。オーブン機能を使用する場合は、さらに消費電力が大きくなります(1,000W〜2,000W以上)。

- 電気代の計算例:

- 例:電子レンジ機能(最大1,000W)を1日10分使用する場合。

- 1,000W = 1kW

- 1kW × (10分 / 60分) = 約0.167kWh

- 電気料金単価を仮に30円/kWhとすると、1日あたり約5円。1ヶ月で約150円。

- オーブン機能や長時間使用する場合は、これよりも高くなります。

- 省エネ性能: 最近のモデルは、省エネ性能が向上しており、年間消費電力量が製品仕様に記載されています。この数値が小さいほど電気代を抑えられます。センサーによる自動加熱で無駄な電力消費を抑える機能や、エコモードなどを搭載しているモデルも多いです。

3. 選び方のポイント

予算と費用を考慮しつつ、最適な電子レンジを選ぶためのポイントは以下の通りです。

- 用途: 温め直しがメインなら単機能、お菓子やパンも作りたいならオーブンレンジ、ヘルシー調理や多機能を求めるならスチームオーブンレンジ。

- 容量: 一人暮らしなら20L前後、2〜3人家族なら25L〜30L、4人以上の家族なら30L以上が目安です。

- 設置スペース: 放熱スペースを含め、設置できる最大サイズを確認しましょう。

- お手入れのしやすさ: フラット庫内は拭きやすく、手入れが簡単です。スチーム機能付きは給水タンクの清掃も必要になります。

- 自動メニューの充実度: 料理の手間を省きたい方は、豊富な自動メニューやセンサーによる自動調理機能があると便利です。

初期投資とランニングコスト、そしてご自身のライフスタイルや調理ニーズを総合的に考慮し、賢く電子レンジを選びましょう。

まとめ:電子レンジを成功させるために

電子レンジは、現代の私たちの食生活において、もはや手放せない存在となっています。ただ食品を温めるだけでなく、その多様な機能と応用力は、日々の調理を劇的に効率化し、食卓を豊かにする可能性を秘めています。

この完全ガイドを通して、あなたは電子レンジの基本的な原理から、様々な種類の違い、安全な使い方、そして実践的なコツや応用アイデアに至るまで、その全貌を理解できたことと思います。マイクロ波の特性を理解し、適切な容器を選び、過加熱を避けるといった基本的な注意点を守ることで、電子レンジは安全で頼りになるキッチンパートナーとなります。

また、加熱ムラを防ぐ工夫や、ワット数と加熱時間の賢い調整、さらには自動メニューの活用など、ちょっとしたコツを実践するだけで、料理の仕上がりは格段に向上し、時短効果も最大限に引き出せるでしょう。蒸し料理やノンフライ調理、お菓子作りといった応用アイデアは、電子レンジの無限の可能性を示しています。

最後に、ご自身のライフスタイルや調理ニーズ、そして予算に合わせた最適な一台を選ぶことが、電子レンジを成功させるための第一歩です。このガイドが、あなたが電子レンジを最大限に活用し、より快適で豊かな食生活を送るための一助となれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント