電子レンジの完全ガイド

現代のキッチンに欠かせない家電製品の一つ、それが「電子レンジ」です。温める、解凍する、そして近年では調理までこなせる多機能ぶりで、私たちの食生活を大きく変えてきました。忙しい日々の中で時間を節約し、手軽に美味しい料理を楽しむための強力な味方として、その存在はもはや当たり前となっています。しかし、一口に電子レンジと言っても、その種類や機能、正しい使い方、さらには知っておくべき注意点まで、意外と知らないことが多いのではないでしょうか。

この記事では、電子レンジの基本的な仕組みから、様々な種類の比較、効果的な使い方、安全に利用するための注意点、そして日々の食卓を豊かにする応用アイデアまで、電子レンジに関するあらゆる情報を網羅的に解説します。これから電子レンジを購入する方、今使っている電子レンジをもっと活用したい方、そして電子レンジの奥深さに触れてみたい方、すべての方にとって役立つ「完全ガイド」となることを目指します。さあ、電子レンジの魅力を最大限に引き出す旅に出かけましょう。

1. 電子レンジの基本

電子レンジは、マイクロ波と呼ばれる電磁波を利用して食品を加熱する調理器具です。その原理は非常に科学的でありながら、私たちの日常生活に驚くほどシンプルに溶け込んでいます。電子レンジの心臓部とも言えるのが「マグネトロン」という部品で、ここからマイクロ波が発生します。発生したマイクロ波は、庫内の壁で反射を繰り返しながら食品に照射されます。食品、特に水分の多い食品に含まれる水分子は、マイクロ波のエネルギーを吸収すると激しく振動を始めます。この分子レベルでの高速な振動が摩擦熱を生み出し、食品を内側から効率的に温めるという仕組みです。

従来のガスコンロやオーブンが、食品の表面から熱を伝えていくのに対し、電子レンジは食品内部の水分子を直接加熱するため、非常にスピーディーに温めることができるのが最大の特徴です。また、食品の表面を焦がすことなく、均一に加熱しやすいという利点もあります(ただし、加熱ムラが生じることもあります)。多くの電子レンジには「ターンテーブル」が搭載されており、食品を回転させることでマイクロ波の照射ムラを減らし、より均一な加熱を促します。近年では、ターンテーブルがないフラット庫内タイプも増えており、こちらは庫内を広々と使え、お手入れがしやすいというメリットがあります。

⚠️ 重要情報: 電子レンジの加熱原理は、食品内部の水分子をマイクロ波が直接振動させることで熱を発生させる点にあります。この「水分子の振動」こそが、短時間で食品を温めることを可能にする核心的なメカニズムであり、食品の外側から熱を伝える一般的な加熱方法とは根本的に異なります。この特性を理解することで、電子レンジで温めるのに適した食品や、加熱ムラが生じやすい食品を見極めることができ、より効果的に電子レンジを活用できるようになります。例えば、水分の少ないパンなどはマイクロ波での加熱効率が悪く、乾燥しやすいため、スチーム機能やオーブン機能と組み合わせることで美味しく仕上がります。

2. 電子レンジの種類

電子レンジと一口に言っても、その機能や用途によっていくつかの種類に分けられます。ご自身のライフスタイルや調理のニーズに合わせて最適な一台を選ぶことが、電子レンジを最大限に活用するための第一歩となります。

まず最もシンプルなのが「単機能電子レンジ」です。これは、マイクロ波による加熱(温め、解凍)に特化したモデルで、操作が非常に簡単で価格も手頃なのが特徴です。主に温め直しや冷凍食品の解凍がメインという方には十分な機能を提供します。庫内も比較的コンパクトなものが多く、設置スペースが限られているキッチンにも適しています。

次に「オーブンレンジ」があります。これは、電子レンジ機能に加えて、オーブン機能とグリル機能を搭載したタイプです。オーブン機能では、ケーキやクッキーなどの焼き菓子、ローストチキンなどの本格的なオーブン料理が楽しめます。グリル機能は、魚の塩焼きやトースト、グラタンの焼き色付けなどに便利です。一台で「温める」「焼く」「炙る」といった多様な調理が可能になるため、料理のレパートリーを広げたい方に人気があります。

さらに高機能なのが「スチームオーブンレンジ」です。オーブンレンジの機能に加え、スチーム(水蒸気)を利用した調理ができるのが特徴です。スチームを使うことで、食材の乾燥を防ぎ、しっとりと仕上げたり、油を使わずにヘルシーな蒸し料理を作ったりすることができます。パンの発酵や蒸しパン、茶碗蒸しなども得意で、より本格的な調理を追求したい方や、健康志向の方に適しています。

そして、スチームオーブンレンジの進化形とも言えるのが「過熱水蒸気オーブンレンジ」です。これは、100℃以上の高温になった水蒸気(過熱水蒸気)を利用して調理を行うタイプです。過熱水蒸気は、食品の余分な脂や塩分を落としながら加熱できるため、よりヘルシーで素材の旨味を引き出す調理が可能です。揚げ物も油を使わずにヘルシーに仕上げたり、肉や魚をふっくらとジューシーに焼き上げたりと、その調理の幅は非常に広いです。価格は高めになりますが、最高の調理性能を求める方におすすめです。

💡 重要ポイント: 電子レンジを選ぶ際は、単に「温める」機能だけでなく、ご自身のライフスタイルや「どんな料理を作りたいか」という具体的な調理目的を明確にすることが非常に重要です。一人暮らしで手軽さを求めるなら単機能、家族のために様々な料理を作りたいならオーブンレンジ、健康志向でヘルシーな料理にこだわりたいならスチームや過熱水蒸気オーブンレンジといった具合に、機能と価格のバランスを考慮して最適な一台を選びましょう。また、庫内容量や設置スペース、お手入れのしやすさも重要な選択基準となります。

3. 電子レンジの始め方

新しい電子レンジを手に入れたら、すぐにでも使ってみたくなるものです。しかし、安全かつ効率的に使用するためには、いくつかの準備と手順を踏むことが大切です。

まず、最も重要なのは「設置場所の選定」です。電子レンジは本体から熱を放出するため、周囲に十分な放熱スペースが必要です。取扱説明書に記載されている通り、壁や家具との間に適切な距離(通常は背面10cm以上、左右10cm以上、上部20cm以上など)を確保してください。また、平らで安定した場所に設置し、ぐらつきがないことを確認しましょう。振動や傾きは故障の原因となる可能性があります。電源コードが届く範囲にコンセントがあるか、また、できれば専用のコンセントを使用することをお勧めします。他の家電製品とタコ足配線にすると、ブレーカーが落ちる原因になることがあります。

次に「アース線の接続」です。多くの電子レンジにはアース線が付属しています。これは万が一の漏電時に感電を防ぐための非常に重要な安全対策です。アース線はコンセントのアース端子に確実に接続してください。アース端子がない場合は、電気工事店に相談して設置してもらうか、アース線対応の変換プラグを使用するなどの対策が必要です。安全のため、この作業は決して怠らないでください。

設置が完了したら、初回使用時の準備です。まず、庫内や付属品(ターンテーブル、回転台など)に梱包材や保護テープが残っていないか確認し、きれいに拭き取ります。その後、多くのメーカーでは「空焚き(カラ焼き)」を推奨しています。これは、製造過程で付着した油分や臭いを焼き切るためのもので、通常は水を入れた耐熱容器を庫内に入れ、数分間加熱するという方法で行います。具体的な方法は取扱説明書を必ず確認してください。この作業を行うことで、食品に異臭が移るのを防ぎ、安心して使用を開始できます。

基本的な操作方法は、電源プラグをコンセントに差し込み、主電源をONにします。次に、加熱したい食品を耐熱容器に入れて庫内にセットします。扉をしっかりと閉めたら、加熱時間や出力を設定します。最近の電子レンジは、食品の種類や量に合わせて自動で加熱してくれる「オートメニュー」が充実しているものも多いです。手動で設定する場合は、ワット数(出力)と加熱時間をダイヤルやボタンで調整し、「スタート」ボタンを押します。加熱が終了するとブザーなどで知らせてくれるので、やけどに注意して食品を取り出しましょう。

📌 注目点: 電子レンジの設置において、最も注目すべき点は「アース線の確実な接続」と「適切な放熱スペースの確保」です。アース線は感電事故を防ぐための命綱であり、放熱スペースは本体の故障や火災のリスクを低減するために不可欠です。これらを怠ると、電子レンジの性能が十分に発揮されないだけでなく、重大な事故につながる可能性もあります。取扱説明書を熟読し、安全ガイドラインに従って正しく設置・使用を開始することが、長期にわたって安心して電子レンジを使い続けるための基礎となります。

4. 電子レンジの実践

電子レンジは、ただ温めるだけでなく、様々な調理に活用できる便利なツールです。ここでは、日々の食卓で役立つ実践的な使い方をご紹介します。

まず、最も頻繁に使うのが「温め直し」です。ご飯やおかずを温める際は、まず食品を耐熱容器に入れ、ラップをかけるのが基本です。ラップは密着させすぎず、少し隙間を開けるか、数カ所に穴を開けて蒸気を逃がすようにすると、食品が乾燥するのを防ぎ、ふっくらと仕上がります。加熱ムラを防ぐためには、食品を平らに広げたり、ドーナツ状に並べたりすると良いでしょう。また、途中で一度取り出してかき混ぜたり、裏返したりするのも効果的です。温めすぎは食品の風味を損なうだけでなく、容器の変形や焦げ付きの原因にもなるため、様子を見ながら少しずつ加熱時間を調整することが大切です。

次に「解凍」です。冷凍肉や魚、ご飯などを解凍する際は、電子レンジの「解凍モード」や「半解凍モード」を活用しましょう。これらのモードは、低出力でゆっくりと加熱することで、食品の品質を損なうことなく均一に解凍するよう設計されています。急いでいる場合は高出力で解凍することもありますが、その際は加熱しすぎによる部分的な加熱調理を防ぐため、こまめに様子を見て、途中で食品をほぐしたり、向きを変えたりするのがコツです。完全に解凍するのではなく、包丁で切れる程度の「半解凍」で取り出し、その後自然解凍に任せるのも良い方法です。

電子レンジは「下ごしらえ」にも大活躍します。例えば、野菜の下茹で。ブロッコリーやほうれん草、じゃがいもなどは、少量の水と一緒に耐熱容器に入れ、ラップをして加熱するだけで、手軽に下茹でができます。茹でるよりも栄養素が流れ出しにくく、時短にもなります。また、鶏肉や豚肉の「蒸し料理」も電子レンジで簡単に作れます。調味料で下味をつけた肉と野菜を耐熱皿に並べ、ラップをして加熱するだけで、ヘルシーで美味しい一品が完成します。パスタを茹でる際も、専用容器を使えばお湯を沸かす手間なく調理できます。

適切な「容器選び」も重要です。電子レンジで使用できるのは、耐熱ガラス、陶器、ポリプロピレン(PP)製などのプラスチック容器です。金属製の容器や金箔が施された食器、アルミホイル、密閉容器、発泡スチロール製の容器は絶対に使用しないでください。火花が散ったり、容器が溶けたり、爆発する危険性があります。

加熱時間の目安は、食品の種類、量、そして電子レンジのワット数によって大きく異なります。一般的に、食品の量が多いほど、またワット数が低いほど加熱時間は長くなります。最初は短めの時間で試し、様子を見ながら追加加熱していくのが失敗を避けるコツです。

5. 電子レンジの注意点

電子レンジは非常に便利な家電ですが、使い方を誤ると事故や故障の原因となることがあります。安全に、そして長く使い続けるために、以下の注意点をしっかりと守りましょう。

まず、「使ってはいけないもの」を絶対に庫内に入れないでください。

- 金属製品: アルミホイル、金属製の食器や容器、金銀の装飾が施された食器などは、マイクロ波を反射して火花(スパーク)を発生させ、火災や故障の原因となります。

- 卵: 殻付きの卵は、内部の水分が急激に膨張し、爆発する危険性があります。ゆで卵も同様に爆発する可能性があるので、加熱は避けるべきです。

- 密閉容器: 完全に密閉された容器(ジャム瓶、レトルトパウチなど)は、内部の圧力が上昇し、破裂する危険性があります。フタを開けるか、穴を開けてから加熱しましょう。

- 発泡スチロール: 耐熱性の低い発泡スチロール製の容器は、溶けて食品に付着したり、異臭を発生させたりする可能性があります。

- 油分の多い食品の加熱しすぎ: ポテトチップスやフライドポテトなど、油分が多く水分の少ない食品は、過熱すると発火する危険性があります。特に自動メニューを使わず手動で加熱する場合は注意が必要です。

- 空焚き: 食品や水が入っていない状態で加熱すると、マグネトロンが損傷し、故障の原因となります。

次に「突沸現象」への注意です。水や牛乳、コーヒーなどの液体を電子レンジで加熱しすぎると、沸点を超えても沸騰せず、一見静かに見えることがあります。しかし、取り出す際に少しの衝撃が加わると、急激に沸騰して内容物が飛び散り、やけどを負う危険性があります。これを突沸現象と呼びます。対策としては、加熱しすぎないこと、温める前にスプーンなどを入れておくこと、加熱後すぐに取り出さず、庫内で少し冷ましてから取り出すことなどが挙げられます。

「やけど防止」も非常に重要です。加熱後の容器や食品は非常に熱くなっています。必ずミトンや布巾を使用し、慎重に取り出しましょう。また、ラップを外す際には、中にこもった熱い蒸気が一気に噴き出すため、顔を近づけないように注意してください。子供が使用する際は、必ず大人がそばで見守り、安全な取り扱いを教えることが必須です。

「庫内の清掃とメンテナンス」も怠ってはいけません。食品の飛び散りや汚れを放置すると、焦げ付きや異臭の原因となるだけでなく、マイクロ波の反射を妨げ、加熱効率の低下や故障につながることもあります。使用後は、濡れ布巾で庫内をこまめに拭き、頑固な汚れは重曹水などで拭き取ると良いでしょう。

最後に「故障かな?と思った時の対処法」です。もし電子レンジが動かない、異音がする、焦げ臭いなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。無理に使い続けたり、自分で分解したりせず、メーカーのサポートセンターや購入店に相談しましょう。

6. 電子レンジのコツ

電子レンジをただ温める道具としてだけでなく、もっと賢く、美味しく活用するためのコツをいくつかご紹介します。これらのテクニックをマスターすれば、日々の調理がさらに快適で効率的になるでしょう。

まず「ラップの使い方」です。温めたい食品にラップをかける際は、密着させすぎず、ふんわりと余裕を持たせるのが基本です。こうすることで、加熱中に発生する蒸気が適度にこもり、食品が乾燥するのを防ぎつつ、蒸し料理のようなしっとりとした仕上がりになります。蒸気がこもりすぎる場合は、ラップの端を少し開けるか、数カ所にフォークなどで穴を開けて蒸気穴を作ると良いでしょう。これにより、破裂を防ぎ、均一な加熱を促します。

次に「加熱ムラを防ぐ工夫」です。電子レンジのマイクロ波は、庫内で不均一に照射されることがあるため、加熱ムラが生じやすいという特性があります。これを防ぐには、いくつかの方法があります。

- 中央を空ける: 食品を耐熱皿に並べる際、中央を空けてドーナツ状に配置すると、マイクロ波が均一に当たりやすくなります。

- 途中でかき混ぜる・裏返す: 加熱途中で一度取り出し、食品をかき混ぜたり、裏返したりすることで、熱の伝わりを均一にできます。特にカレーやシチューなどの液体状の食品や、冷凍の唐揚げなどを温める際に効果的です。

- 並べ方: 複数の食材を同時に温める際は、厚みや固さが均一になるように並べると、ムラなく温まります。

「時短テクニック」としても電子レンジは非常に優秀です。

- 同時加熱: 複数の品目を同時に温めることで、全体の調理時間を短縮できます。ただし、それぞれに適した加熱時間やワット数を考慮し、必要に応じて途中で取り出すなどの調整が必要です。

- 下ごしらえ: 野菜の下茹でや、肉・魚への下味付け、じゃがいもやカボチャを柔らかくするなど、電子レンジでサッと済ませることで、他の調理の時間を短縮できます。

「食材別の加熱方法」も知っておくと便利です。

- ご飯: 冷凍ご飯は、ラップに包んで加熱するとふっくら仕上がります。温め直しのご飯は、少量の水を振りかけるとパサつきを防げます。

- 野菜: 葉物野菜は少量の水と一緒にラップをして加熱すると、色鮮やかに仕上がります。根菜類は火が通りにくいので、小さめに切るか、長めに加熱しましょう。

- 肉・魚: 加熱しすぎると硬くなりがちなので、低めのワット数でじっくり加熱するか、オートメニューを活用しましょう。蒸し料理にする場合は、酒を少量振ると臭みが取れ、ふっくらします。

最後に「臭い残り対策」です。庫内に食品の臭いが残ってしまった場合は、レモンの輪切りや緑茶の茶殻、コーヒーの粉などを耐熱皿に入れ、少し加熱してみましょう。その後の庫内を拭き取ることで、臭いが軽減されます。これは消臭効果だけでなく、庫内の汚れを浮かせ、拭き取りやすくする効果もあります。

これらのコツを実践することで、電子レンジは単なる温め直し機ではなく、日々の料理をサポートする強力なパートナーとなるでしょう。

7. 電子レンジの応用アイデア

電子レンジは、温めや解凍だけでなく、アイデア次第で驚くほど多様な料理や準備に活用できます。ここでは、日々の食卓を豊かにし、生活を便利にする電子レンジの応用アイデアをご紹介します。

まず、手軽に作れる「簡単スイーツ」です。マグカップに材料を入れてレンジで加熱するだけでできる「マグカップケーキ」は、急な来客時や小腹が空いた時にぴったりです。ホットケーキミックスと牛乳、卵、砂糖などを混ぜて加熱するだけなので、お子様と一緒に作るのも楽しいでしょう。また、プリンや蒸しパンも電子レンジで簡単に作れます。耐熱容器に材料を混ぜて入れ、ラップをして加熱するだけで、しっとりとした美味しいスイーツが完成します。

次に「一品料理」への応用です。

- レンジ蒸し鶏: 鶏むね肉に塩胡椒や酒を振ってラップをし、加熱するだけで、しっとりとした蒸し鶏が作れます。サラダのトッピングや棒棒鶏など、様々な料理にアレンジ可能です。

- レンジ蒸し野菜: 好みの野菜(ブロッコリー、パプリカ、きのこなど)を耐熱皿に並べ、少量の水やオリーブオイルを回しかけ、ラップをして加熱するだけで、栄養満点の温野菜が完成します。ドレッシングをかければ立派な一品になります。

- レンジパスタ: 専用のパスタ容器を使えば、お湯を沸かす手間なくパスタを茹でることができます。さらに、具材とソースを加えて加熱すれば、ワンボウルでパスタ料理が完成します。

- 麻婆豆腐や煮物: 豆腐やひき肉、調味料を耐熱容器に入れて加熱するだけで、麻婆豆腐が手軽に作れます。また、里芋や大根などの煮物も、電子レンジで下茹でしてから煮込むことで、調理時間を短縮できます。

「離乳食作り」にも電子レンジは非常に便利です。少量のおかゆや野菜のペーストを、短時間で手軽に作ることができます。例えば、茹でた野菜を少量ずつレンジで加熱し、すり潰すだけで、新鮮な離乳食が作れます。

さらに、料理以外での活用法もあります。

- 調味料作り: 玉ねぎをみじん切りにしてレンジで加熱すると、甘みが増し、カレーやミートソースなどのベースとして使えます。また、万能だれやドレッシングの材料も、レンジで加熱して混ぜ合わせるだけで簡単に作れます。

- 保存食の殺菌: ジャムなどを入れる瓶を殺菌する際、煮沸消毒が面倒な場合は、きれいに洗った瓶に少量の水を入れてレンジで加熱することで、手軽に殺菌できます(ただし、完全に煮沸消毒するほどの効果は期待できないため、あくまで簡易的な方法として)。

- アロマオイルの温め: アロマポットの代わりに、水とアロマオイルを耐熱皿に入れてレンジで軽く加熱すると、香りが部屋に広がります。

これらの応用アイデアは、電子レンジの持つ「手軽さ」と「時短」という特性を最大限に活かしたものです。ぜひ、ご自身のキッチンで試してみて、電子レンジの新たな可能性を発見してください。

8. 電子レンジの予算と費用

電子レンジの購入を検討する際、気になるのが「予算と費用」でしょう。電子レンジは種類や機能によって価格帯が大きく異なります。また、購入後の電気代などのランニングコストも考慮に入れる必要があります。

まず「購入価格の相場」を見ていきましょう。

- 単機能電子レンジ: 最も手頃な価格帯で、1万円台から3万円程度で購入できます。シンプルに温めや解凍ができれば十分という方には最適です。

- オーブンレンジ: 電子レンジ機能に加えてオーブンやグリル機能が搭載されているため、価格は単機能よりも上がります。3万円台から8万円程度が一般的ですが、高機能モデルになると10万円を超えるものもあります。

- スチームオーブンレンジ: スチーム機能が加わることで、さらに価格帯が上がります。5万円台から15万円程度が相場となり、多機能なモデルほど高価になります。

- 過熱水蒸気オーブンレンジ: 最も高機能なタイプであり、価格も最も高くなります。8万円台から20万円以上するものまで幅広く、最新技術や大容量モデルは高額です。

次に「電気代(ランニングコスト)」についてです。電子レンジの消費電力は、温めや調理の際に瞬間的に非常に大きくなりますが、実際の使用時間は比較的短いため、家電製品全体から見ると電気代はそれほど高額にはなりません。

- 消費電力: 一般的な電子レンジの消費電力は、電子レンジ機能で500W~1500W程度、オーブン機能で1000W~1500W程度です。

- 電気代の計算: 1時間あたりの電気代は「消費電力(kW)×電気料金単価(円/kWh)」で計算できます。例えば、1000W(1kW)の電子レンジを1日10分(約0.16時間)使用し、電気料金単価を30円/kWhとすると、1日あたりの電気代は約1kW × 0.16h × 30円/kWh = 約4.8円となります。1ヶ月で約144円、1年で約1728円と、意外とリーズナブルです。

- 省エネ性能: 最近のモデルは省エネ性能が向上しており、待機電力の削減や、オートメニューによる最適な加熱制御で無駄な電力消費を抑える工夫がされています。省エネ基準達成率が高いモデルを選ぶことで、長期的に電気代を節約できます。

「選び方のポイント」としては、購入価格とランニングコストだけでなく、以下の点も考慮しましょう。

- 機能: どんな調理をしたいか(温めだけか、本格的なオーブン料理か、ヘルシー調理か)を明確にし、必要な機能が搭載されているか確認します。

- 容量: 家族の人数や一度に温める量に合わせて、庫内容量を選びます。一人暮らしなら20L前後、家族なら25L~30L以上が目安です。

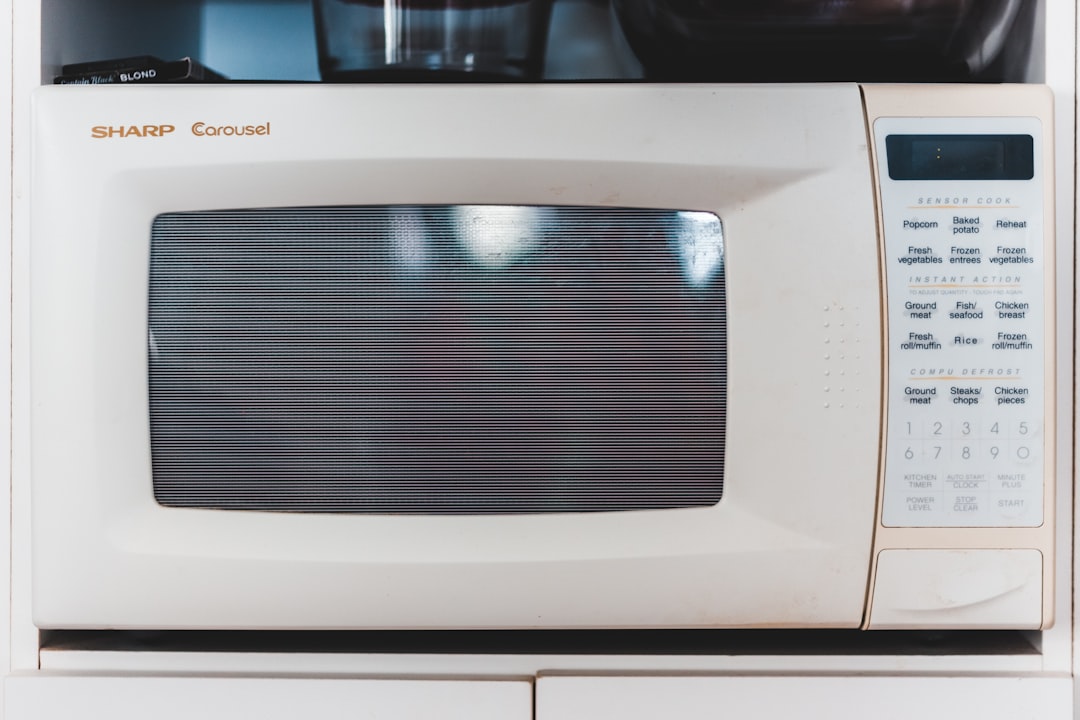

- メーカーとブランド: 各メーカー(パナソニック、シャープ、東芝、日立など)には独自の技術や特徴があります。口コミやレビューを参考に、信頼できるメーカーを選びましょう。

- デザイン: キッチンのインテリアに合うデザインやカラーを選ぶことで、より愛着を持って使えます。

- お手入れのしやすさ: フラット庫内タイプはターンテーブルがないため、拭き掃除がしやすく衛生的です。

長期的な視点で考えると、初期投資が高くても高機能で省エネ性能の高いモデルを選んだ方が、結果的に満足度が高く、電気代も抑えられる場合があります。ご自身のライフスタイルと予算のバランスを見ながら、最適な電子レンジを選びましょう。

まとめ:電子レンジを成功させるために

電子レンジは、現代の私たちの食生活を支える上で欠かせない存在です。この記事では、電子レンジの基本的な仕組みから、単機能、オーブンレンジ、スチーム、過熱水蒸気といった多様な種類、そして安全な設置方法や実践的な使い方、さらには知っておくべき注意点や便利なコツ、応用アイデア、予算と費用まで、電子レンジに関するあらゆる側面を詳細に解説してきました。

電子レンジを成功させる、つまり最大限に活用するためには、まず「自分のライフスタイルや調理目的に合った種類を選ぶこと」が重要です。温め直しがメインであれば単機能で十分ですし、本格的な料理を楽しみたいならオーブンレンジやスチームオーブンレンジが適しています。次に、「取扱説明書をよく読み、安全な使い方を徹底すること」。特にアース線の接続や、使ってはいけないものの確認、突沸現象への注意は、事故を防ぐために不可欠です。そして、「日々の実践の中でコツを掴み、応用力を高めること」。ラップの使い方や加熱ムラの防ぎ方、時短テクニックなどを習得すれば、電子レンジは単なる温め機から、あなたの料理をサポートする強力なパートナーへと変わります。

電子レンジは、私たちの忙しい日常に「時短」と「手軽さ」という大きな恩恵をもたらしてくれます。この完全ガイドが、皆様が電子レンジをより深く理解し、安全に、そして美味しく、毎日の食卓を豊かにするための手助けとなれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント