テレビ HDMI 認識しない時の完全ガイド

テレビにHDMIケーブルを接続しても映像や音声が認識されない、あるいは途中で途切れてしまうといったトラブルは、現代のデジタルライフにおいて非常によくある問題です。ゲーム機、ブルーレイレコーダー、ストリーミングデバイス、PCなど、様々な機器をテレビと接続する際にHDMIは不可欠な存在ですが、いざ認識しないとなると、どこから手をつけて良いか分からず困惑してしまうことでしょう。しかし、ご安心ください。このガイドでは、HDMIが認識しない原因から、ご自身でできる具体的な解決策、さらにはトラブルを未然に防ぐためのコツまで、詳細かつ網羅的に解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたのHDMIトラブルもきっと解決へと導かれるはずです。

1. テレビ HDMI 認識しない時の基本

テレビがHDMI信号を認識しないという問題に直面した際、まずは基本的な原因と、落ち着いて対処するための考え方を理解することが重要です。HDMI(High-Definition Multimedia Interface)は、映像と音声を一本のケーブルでデジタル伝送するための規格であり、その便利さから現在ではほとんどのAV機器で採用されています。しかし、デジタル信号であるがゆえに、どこか一点でも問題があると、全く認識しない、あるいは映像が乱れる、音が出ないといった様々な症状を引き起こします。

主な原因としては、大きく分けて「ケーブルの問題」「接続機器の問題」「テレビ側の問題」「設定の問題」の4つが挙げられます。ケーブルが物理的に損傷していたり、品質が低かったりすると、信号が正しく伝送されません。また、接続している機器(レコーダー、ゲーム機など)自体に不具合がある場合や、テレビのHDMI端子自体が故障している可能性もゼロではありません。さらに、意外と見落としがちなのが、テレビの入力切替が間違っている、あるいは機器側の出力設定がテレビと合っていないといった「設定の問題」です。

⚠️ 重要情報

トラブルシューティングの基本は、原因を一つずつ切り分けて特定していくことです。焦って複数の設定を同時に変更したり、無闇にケーブルを抜き差ししたりするのではなく、まずは「最も可能性が高い原因」から順に確認していく methodical なアプローチが効果的です。例えば、ケーブルの抜き差し、テレビと接続機器の電源再起動、入力切替の確認など、誰でも簡単にできる基本的な確認から始めるべきです。これらの初歩的なステップで解決することも非常に多いため、複雑な問題だと決めつけずに、まずは落ち着いて基本に立ち返ることが、時間と労力を節約する上で最も重要な情報となります。

2. テレビ HDMI 認識しない時の種類

テレビがHDMIを認識しない、という一言で片付けられないほど、その症状には多様な種類があります。これらの症状の種類を正確に把握することは、問題の原因を特定し、適切な解決策を見つける上で非常に役立ちます。一見同じ「認識しない」という状況でも、その裏には異なる原因が潜んでいることが多いからです。

まず最も一般的なのは「全く映像も音声も映らない」というケースです。これは、テレビ画面に「信号なし」「入力なし」「No Signal」といったメッセージが表示される典型的な症状で、HDMIケーブルが全く機能していないか、機器が全く出力していない状態を示します。次に、「映像は映るが、ノイズがひどい、または途切れる」という症状があります。これは、信号が不安定であることや、ケーブルの品質が低い、あるいは長すぎるために信号減衰が起きている可能性が高いです。また、「映像は映るが音が出ない」というケースもよく見られます。これは、テレビや接続機器の音声出力設定が間違っているか、HDMIケーブルが映像信号は伝送できても音声信号はうまく伝送できていない、またはテレビ側の音声デコーダーに問題がある可能性が考えられます。

さらに、「特定の解像度やリフレッシュレートでしか映らない、または映らない」という症状もあります。例えば、4K対応の機器を接続しても2K(フルHD)でしか映らない、あるいは高リフレッシュレート(120Hzなど)を設定すると映らなくなる、といった場合です。これは、HDMIケーブルがその解像度やリフレッシュレートに対応していない(特に古いケーブルや安価なケーブル)、テレビ側のHDMI端子がその規格に対応していない、または機器側の出力設定がテレビの対応範囲を超えていることが原因として挙げられます。

💡 重要ポイント

これらの症状の種類によって、原因究明のアプローチが大きく変わるという点が重要ポイントです。全く映らない場合は、ケーブルの断線や機器の故障、入力切替の間違いなど、物理的・基本的な問題から疑うべきです。ノイズが入る場合は、ケーブルの品質や長さ、電磁波干渉などが原因である可能性が高まります。音が出ない場合は、音声設定やケーブルの音声伝送能力に焦点を当てて確認する必要があります。そして、解像度やリフレッシュレートの問題であれば、HDMI規格(HDMI 1.4、2.0、2.1など)への対応状況や、ケーブルの帯域幅が不足していないかを確認することが不可欠です。症状を正確に把握し、それに応じて疑うべき箇所を絞り込むことで、効率的にトラブルを解決へと導くことができます。

3. テレビ HDMI 認識しない時の始め方

HDMIが認識しないという問題に直面した際、闇雲に色々なことを試すのではなく、体系的な手順で確認を進めることが解決への近道となります。まずは、最も基本的なステップから始め、一つずつ可能性を潰していく「始め方」を身につけましょう。

まず最初に試すべきは「全ての機器の電源を入れ直す」ことです。これは「再起動(リブート)」と呼ばれ、一時的なソフトウェアの不具合や通信エラーを解消する上で非常に効果的です。テレビ、接続している機器(レコーダー、ゲーム機、PCなど)、そして場合によってはHDMIセレクターやAVアンプなども含め、全て主電源をオフにし、数分間待ってから再度電源をオンにしてみてください。この際、コンセントから電源プラグを抜いて完全に放電させることで、より確実にリフレッシュされることがあります。

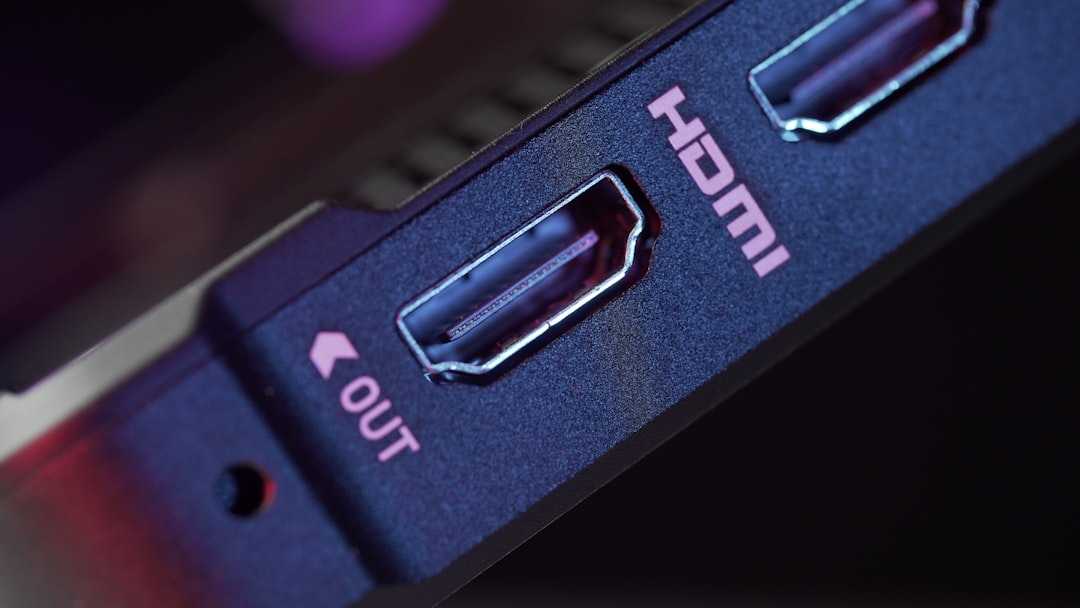

次に「HDMIケーブルの抜き差し」です。テレビと接続機器の両方からHDMIケーブルを一度抜き、しっかりと奥まで差し込み直してください。ケーブルが緩んでいたり、中途半端に差し込まれていたりすると、信号が正しく伝送されないことがあります。この時、ケーブルの向きがある場合は正しく接続されているかも確認しましょう。また、可能な場合は「別のHDMI端子に接続してみる」ことも重要です。テレビには複数のHDMI端子があることがほとんどですが、特定の端子だけが故障している、あるいは設定が異なる場合があります。別の端子に接続してみて認識するようであれば、元の端子に問題があったと切り分けられます。

📌 注目点

最も見落とされがちな、しかし非常に重要な注目点は「テレビの入力切替が正しいか」を徹底的に確認することです。テレビのリモコンにある「入力切替」「入力選択」「Input」といったボタンを押して、現在接続しているHDMI端子(HDMI1、HDMI2など)が選択されているかを確認してください。例えば、ゲーム機をHDMI2に接続しているのに、テレビがHDMI1を表示している状態では、当然ながら映像は映りません。複数の機器を接続している場合、誤って別の入力に切り替わっていることは頻繁に起こります。この簡単な確認だけで解決するケースは非常に多いため、他の複雑な手順に進む前に、必ずこの入力切替の確認を怠らないようにしましょう。これらの基本的な「始め方」を順序立てて実行することで、多くのHDMI認識トラブルは解決に向かいます。

4. テレビ HDMI 認識しない時の実践

基本的な確認を終えてもHDMIが認識しない場合、さらに踏み込んだ実践的な解決策を試す必要があります。ここでは、具体的な機器や設定に焦点を当てた実践的なアプローチを解説します。

まず「HDMIケーブルの交換」を検討してください。ケーブルは消耗品であり、内部で断線している可能性や、経年劣化、または最初から品質が低いために十分な帯域幅を確保できていない場合があります。特に4Kや高リフレッシュレートの映像を伝送する場合は、HDMI 2.0やHDMI 2.1規格に対応した「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」や「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」といった、より高性能なケーブルへの交換が推奨されます。安価なケーブルは見た目では判断できませんが、内部のシールドが不十分でノイズの影響を受けやすかったり、ケーブル長が長すぎると信号減衰が顕著になったりすることがあります。可能であれば、信頼性の高いメーカー製の短いケーブルから試してみるのが良いでしょう。

次に「接続機器側の設定確認」です。例えば、PCを接続している場合、ディスプレイ設定で「複数のディスプレイ」の項目が「複製」「拡張」など適切に設定されているか、また出力解像度やリフレッシュレートがテレビが対応している範囲内であるかを確認します。ゲーム機やレコーダーの場合も、映像出力設定やHDMI関連の設定項目を調べて、テレビとの互換性に問題がないか確認してください。特にHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)という著作権保護技術が原因で映らないケースもあります。機器とテレビの両方がHDCPに対応しているか、またバージョンが一致しているかを確認し、必要であれば機器側のHDCP設定を一時的にオフにしてみる(設定がある場合)などのテストも有効です。

さらに、「テレビのファームウェア(ソフトウェア)更新」も実践的な解決策の一つです。テレビのメーカーサイトを確認し、最新のファームウェアがリリースされていれば、それを適用することでHDMI関連の不具合が修正されることがあります。また、最終手段として「テレビの工場出荷時設定へのリセット」も検討できます。これは全てのユーザー設定が消去されるため、最終的な手段ですが、テレビ内部の一時的なエラーや設定の衝突を解消するのに効果的です。ただし、リセット後は初期設定からやり直す必要があるため、注意が必要です。これらの実践的な手順を一つずつ試すことで、問題の根本原因に迫り、解決へと導くことができます。

5. テレビ HDMI 認識しない時の注意点

HDMI認識トラブルの解決に取り組む際、いくつかの注意点を守ることで、さらなる問題の発生を防ぎ、安全かつ効率的に作業を進めることができます。焦りや誤った知識が原因で、状況を悪化させてしまうこともあり得るため、以下の点に留意して作業を行いましょう。

まず最も重要なのは「電源を切ってからケーブルの抜き差しを行う」という点です。HDMIケーブルはホットプラグ(電源が入ったままでも抜き差しできる)に対応していますが、機器やケーブルの状態によっては、通電中に抜き差しすることでショートや故障の原因となる可能性があります。特に、PCなどの精密機器を接続している場合は、必ずテレビとPCの両方の電源を完全に切ってから作業を行うようにしましょう。これにより、機器への不要な負荷を避け、安全性を確保することができます。

次に「無理な力を加えない」ことです。HDMI端子はデリケートであり、無理にケーブルを差し込んだり、斜めに抜き差ししたりすると、端子が破損する恐れがあります。端子が破損してしまうと、テレビや接続機器本体の修理が必要となり、高額な費用が発生する可能性もあります。ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分をしっかりと持ち、真っ直ぐに優しく抜き差しすることを心がけてください。特に、ケーブルが固いと感じる場合は、端子の形状が合っているか、異物が詰まっていないかを確認しましょう。

また、「安価すぎる、またはノーブランドのHDMIケーブルには注意する」という点も重要です。市場には非常に安価なHDMIケーブルが出回っていますが、これらの中には品質管理が不十分で、信号の伝送が不安定になったり、耐久性が低かったりするものがあります。特に4KやHDR、高リフレッシュレートといった高性能な映像を扱う場合は、信頼できるメーカーの製品や、HDMI認証ロゴが付与されたケーブルを選ぶことが肝要です。初期投資は少し高くなるかもしれませんが、トラブルを未然に防ぎ、長期的な安定稼働を考えれば、結果的にコストパフォーマンスが良い選択となります。

最後に「保証期間の確認」を怠らないことです。もしテレビや接続機器がまだ保証期間内であれば、自分で無理に修理を試みるよりも、メーカーのサポートセンターに相談する方が賢明です。自己判断での分解や修理は保証の対象外となる可能性があり、かえって修理費用が高くつくこともあります。トラブルシューティングを試す前に、まずは保証書を確認し、必要であれば専門家の助けを借りることを検討しましょう。これらの注意点を守ることで、安全かつ確実に問題解決へと進むことができます。

6. テレビ HDMI 認識しない時のコツ

HDMIが認識しないトラブルを効率的に解決し、再発を防ぐためには、いくつかの「コツ」を知っておくことが非常に有効です。これらのコツは、原因の特定を早めたり、より根本的な解決に繋がったりするものです。

まず一つ目のコツは、「原因の切り分けを徹底する」ことです。これはトラブルシューティングの基本中の基本ですが、意識して実践することで解決までの時間が大きく短縮されます。例えば、複数のHDMI機器を持っている場合、問題が発生している機器だけでなく、別の機器を同じテレビの同じHDMI端子に接続してみて、正常に映るかを確認します。これにより、問題が「テレビ側にあるのか」「接続機器側にあるのか」「ケーブル側にあるのか」を明確に切り分けることができます。もし別の機器では正常に映るなら、元の接続機器に問題があると判断できますし、どの機器を繋いでも映らないなら、テレビやケーブルに問題がある可能性が高まります。

二つ目のコツは、「情報を積極的に収集する」ことです。テレビや接続機器のメーカー、型番、そして発生している具体的な症状をキーワードにして、インターネットで検索してみましょう。同じような問題に直面し、解決策を見つけた人がいるかもしれません。メーカーのサポートページやQ&A、ユーザーフォーラムなども非常に有用な情報源となります。特に、特定の機種で頻発する既知の不具合や、ファームウェアの更新で解決するケースなど、製品固有の情報が見つかることがあります。また、この時、HDMIのバージョン(例:HDMI 1.4、2.0、2.1)やHDCPのバージョン(例:HDCP 1.4、2.2)といった技術的な情報も合わせて確認しておくと、より専門的な解決策にたどり着きやすくなります。

三つ目のコツは、「環境要因も考慮に入れる」ことです。HDMIケーブルは電磁波の影響を受けやすい場合があります。例えば、Wi-Fiルーターや電子レンジなど、強い電磁波を発生する機器の近くにHDMIケーブルが配線されていると、ノイズが発生して信号が不安定になることがあります。ケーブルの経路を見直したり、シールド性の高いケーブルを使用したりすることで改善される可能性があります。また、長すぎるHDMIケーブルも信号減衰の原因となります。必要な長さよりも大幅に長いケーブルを使用している場合は、適切な長さのケーブルに交換することも検討しましょう。

これらのコツを実践することで、単に一時的な対処療法に留まらず、問題の根本原因を突き止め、持続的な解決へと繋げることができます。トラブル解決は、まるで探偵のように情報を集め、仮説を立て、検証していくプロセスです。

7. テレビ HDMI 認識しない時の応用アイデア

HDMI認識トラブルを解決した後、あるいは解決策を探している途中で、さらに快適な視聴環境を構築するための「応用アイデア」を考えることができます。単に問題を解決するだけでなく、より便利でスマートなAVライフを送るためのヒントとして活用してください。

まず一つ目の応用アイデアは「HDMIセレクター/スイッチャーの活用」です。テレビのHDMI端子が足りない、あるいは特定の端子だけが認識しにくいといった問題がある場合、HDMIセレクターは非常に有効な解決策となります。一つのHDMI入力端子を複数の機器で共有できるため、抜き差しの手間を省き、端子の劣化も防げます。また、一部のセレクターは信号ブースター機能を内蔵しており、長距離ケーブルでの信号減衰を補ったり、不安定な信号を安定させたりする効果も期待できます。ただし、セレクター自体が原因でトラブルが発生することもあるため、信頼性の高い製品を選ぶことが重要です。

二つ目の応用アイデアは「HDMI延長器(エクステンダー)の利用」です。テレビと機器の距離が長く、通常のHDMIケーブルでは届かない、あるいは信号が不安定になる場合に有効です。HDMI延長器は、LANケーブル(Cat5e/6など)を利用してHDMI信号を長距離伝送する機器で、最大数十メートルまで延長が可能です。これにより、リビングのテレビと別の部屋にあるPCを接続する、プロジェクターを設置するといった、配線の自由度が格段に向上します。ただし、延長器も製品によっては互換性や安定性に差があるため、高評価の製品を選ぶこと、また使用するLANケーブルの品質にも注意が必要です。

三つ目の応用アイデアは「スマートホーム連携と音声アシスタントの活用」です。最近のスマートテレビやストリーミングデバイスは、Google AssistantやAmazon Alexaなどの音声アシスタントと連携できるものが増えています。例えば、「OK Google, テレビの入力をHDMI1に切り替えて」といった音声コマンドで入力切替を行うことが可能になります。これにより、リモコンを探す手間が省けるだけでなく、特定のHDMI端子が認識しない場合に、音声コマンドで強制的に切り替えを試すといった応用も考えられます。また、スマートプラグと連携させて、特定の機器の電源を音声でオンオフすることで、物理的な再起動を簡単に行うこともできます。

これらの応用アイデアは、HDMI認識トラブル解決の経験を活かし、より快適で便利なAV環境を構築するためのものです。単なる問題解決に留まらず、一歩進んだ活用方法を検討することで、あなたのデジタルライフはさらに豊かになるでしょう。

8. テレビ HDMI 認識しない時の予算と費用

HDMIが認識しないというトラブルに直面した際、解決策によっては費用が発生する可能性があります。ここでは、考えられる予算と費用について具体的に解説し、賢い選択ができるよう情報を提供します。

最も安価で済む可能性が高いのは「HDMIケーブルの交換」です。一般的なHDMI 2.0対応ケーブルであれば、1m~2mのもので数百円から2,000円程度で購入可能です。4K/60HzやHDR、高リフレッシュレートに対応する「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」や、HDMI 2.1規格に対応する「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」になると、品質によって2,000円から5,000円、場合によってはそれ以上かかることもあります。しかし、トラブルの原因がケーブルにある場合、この投資は最も効果的で手軽な解決策となります。

次に「HDMIセレクターやスイッチャーの導入」です。複数の機器を接続している場合や、テレビのHDMI端子数が不足している場合に有効です。2入力1出力のシンプルなものであれば2,000円~5,000円程度、4入力1出力や、4K/HDR対応、自動切替機能などが付加された高機能なモデルになると5,000円~15,000円程度が目安となります。セレクター自体が原因でトラブルが起きる可能性も考慮し、信頼性のあるメーカーの製品を選びましょう。

さらに、「HDMI延長器(エクステンダー)の導入」は、テレビと機器の距離が離れている場合に必要となります。LANケーブルを使って長距離伝送するタイプが主流で、製品によって伝送距離や対応解像度が異なります。一般的なもので5,000円~20,000円程度が相場ですが、4K対応やPoE(Power over Ethernet)対応など、高機能なものになると30,000円を超えることもあります。これらは特殊なケースでの利用となりますが、配線の自由度を確保するためには有効な投資です。

⚠️ 重要情報

もし、テレビ本体や接続機器(ゲーム機、レコーダーなど)のHDMI端子自体が故障していると判明した場合、修理費用は高額になる傾向があります。テレビのHDMI端子修理は、メーカーや機種にもよりますが、数万円から場合によっては新品購入に近い費用がかかることも珍しくありません。特に保証期間が過ぎている場合は、修理費用と新品購入費用を比較検討することが重要です。古いテレビであれば、修理するよりも最新のテレビに買い替える方が、機能面や省エネ性能を考慮すると賢明な選択となることもあります。この費用対効果の判断は、最終的な決断を下す上で最も重要な情報となります。安易に高額な修理を選ぶのではなく、他の選択肢も視野に入れて総合的に判断する姿勢が求められます。

まとめ:テレビ HDMI 認識しない時を成功させるために

テレビがHDMIを認識しないというトラブルは、多くの方が経験する可能性のある問題ですが、その原因と解決策は多岐にわたります。この記事では、基本的な確認から始まり、具体的な実践方法、注意点、そして応用アイデアや予算まで、詳細かつ網羅的に解説してきました。

トラブル解決の鍵は、焦らず、体系的に原因を切り分けていくことです。まずは、電源の再起動、ケーブルの抜き差し、入力切替の確認といった最も簡単なステップから始め、症状の種類に応じて疑うべき箇所を絞り込んでいくことが重要です。HDMIケーブルの交換や接続機器の設定確認、テレビのファームウェア更新など、一歩踏み込んだ解決策も試してみてください。

また、無理な力を加えたり、通電中にケーブルを抜き差ししたりしないなど、安全に作業を進めるための注意点も忘れてはなりません。そして、解決のヒントとなる情報収集のコツや、HDMIセレクターの活用といった応用アイデアも、より快適なAVライフを送る上で役立つでしょう。

もしご自身での解決が難しいと感じた場合や、修理費用が高額になる場合は、メーカーサポートへの相談や、新しい機器への買い替えも視野に入れるなど、費用対効果を考慮した賢明な判断が求められます。

HDMI認識トラブルは、適切な知識と手順を踏めば、ほとんどの場合ご自身で解決可能です。この完全ガイドが、あなたのHDMIトラブル解決の一助となれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント