テレビの完全ガイド

現代社会において、テレビは単なる家電製品の枠を超え、私たちの生活に深く根ざした情報、エンターテイメント、そしてコミュニケーションの中心的存在となっています。リビングルームの中心に鎮座し、世界中のニュース、ドラマ、映画、スポーツ、ドキュメンタリーを瞬時に届け、家族や友人との団らんのひとときを彩ります。しかし、その進化は目覚ましく、ブラウン管テレビの時代から薄型、高画質、そしてインターネットに接続されたスマートテレビへと変貌を遂げ、その機能や選び方は多岐にわたります。本記事では、そんなテレビの基本から種類、使い方、さらには活用術や注意点、予算に至るまで、テレビに関するあらゆる情報を詳細かつ網羅的に解説し、あなたがテレビとより良い関係を築くための完全ガイドとしてお届けします。最新の技術トレンドから日々の利用に役立つヒントまで、この一冊でテレビのすべてを理解し、あなたのライフスタイルに最適な一台を見つけ、最大限に活用できるようになるでしょう。

1. テレビの基本

テレビは、映像と音声を電気信号として受信・表示する装置であり、その進化の歴史は技術革新の連続でした。かつて主流だったブラウン管テレビは、陰極線管を用いて画面に映像を映し出していましたが、2000年代以降、薄型化と高画質化を追求した液晶テレビやプラズマテレビが登場し、現代ではさらに有機ELテレビやミニLEDテレビがその座を競い合っています。現代のテレビを構成する主要な要素は、映像を表示する「ディスプレイ」、放送信号を受信する「チューナー」、音声を出力する「スピーカー」、外部機器と接続する「入力端子」、そしてスマートテレビ機能の基盤となる「OS(オペレーティングシステム)」です。

ディスプレイ技術の進化は、画質の向上に直結しています。解像度は画面のきめ細かさを示し、HD(1280×720)、Full HD(1920×1080)から、現在は4K(3840×2160)が主流となり、さらに次世代の8K(7680×4320)も登場しています。解像度が高いほど、より鮮明でリアルな映像体験が可能になります。また、「リフレッシュレート」は1秒間に画面が更新される回数を示し、Hz(ヘルツ)で表されます。60Hzが一般的ですが、120Hzやそれ以上の高リフレッシュレートを持つテレビは、動きの速いスポーツやゲームにおいて、より滑らかで残像感の少ない映像を提供します。

さらに、近年では「HDR(High Dynamic Range)」技術が注目されています。これは、従来のSDR(Standard Dynamic Range)と比較して、より広い明るさの範囲と豊かな色彩を表現できる技術で、映像の明暗差を際立たせ、より奥行きのあるリアルな映像美を実現します。HDR対応のテレビとコンテンツを組み合わせることで、映画やドラマをより感動的に楽しむことができます。

テレビには、地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送を受信するための「チューナー」が内蔵されています。複数のチューナーを搭載しているモデルでは、視聴中の番組とは別の番組を同時に録画することも可能です。そして、現代のテレビに欠かせないのが「スマートテレビ機能」です。これは、テレビをインターネットに接続することで、Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoなどの動画配信サービスや、Webブラウザ、ゲーム、各種アプリを利用できるようにする機能です。これにより、テレビは単なる放送受信機から、多様なコンテンツを楽しむための総合エンターテイメントハブへと進化しました。

⚠️ 重要情報として、テレビ選びの際に最も基本的なスペックは、「画面サイズ」「解像度(4Kが主流)」「スマート機能の有無」です。これらをまず明確にし、ご自身の視聴環境、予算、視聴スタイルに合ったモデルを選ぶことが、満足度の高いテレビ体験への第一歩となります。

2. テレビの種類

テレビの進化は、ディスプレイ技術の多様化によって大きく加速してきました。現在市場に出回っている主要なテレビの種類は、それぞれ異なる原理と特徴を持ち、視聴体験に大きな影響を与えます。

まず、最も普及しているのが液晶テレビ(LCD/LEDテレビ)です。これは、液晶分子の配列を電気的に制御することで光の透過量を調整し、背面からLEDバックライトを当てることで映像を表示する方式です。メリットとしては、比較的安価で、消費電力が少なく、大画面モデルも豊富に揃っている点が挙げられます。また、バックライトの種類によって「エッジ型(画面の端にLEDを配置)」と「直下型(画面全体にLEDを配置)」に分けられ、直下型はより細かなエリアでの明るさ制御が可能で、コントラスト表現に優れます。しかし、液晶テレビのデメリットとしては、視野角が狭い場合があり、斜めから見ると色合いが変わって見えることや、完全な黒を表現するのが難しく、黒浮きが発生しやすい点が挙げられます。

次に、近年急速にシェアを伸ばしているのが有機ELテレビ(OLEDテレビ)です。これは、画素そのものが自ら発光する「自発光方式」を採用しています。この特性により、不要な画素を完全に消灯させることができ、無限に近い「完全な黒」を表現できる点が最大のメリットです。これにより、圧倒的なコントラスト比と深みのある色彩、そして広い視野角を実現します。応答速度も非常に速く、動きの速い映像でも残像感が少ないため、スポーツやゲームにも最適です。デメリットとしては、液晶テレビに比べて高価であること、そして長時間の同じ静止画表示によって「焼き付き」が発生する可能性がゼロではない点が挙げられますが、最近のモデルではこのリスクも大幅に低減されています。

液晶テレビの進化形として登場したのがミニLEDテレビです。これは、直下型LEDバックライトのLED素子を極めて小型化し、その数を飛躍的に増やすことで、より高精度なエリア駆動(ローカルディミング)を可能にした技術です。数千個から数万個ものミニLEDが使われることで、液晶テレビの弱点であったコントラスト性能や黒の表現力を大幅に向上させ、有機ELテレビに迫る高画質を実現します。有機ELの焼き付きを懸念するが、高コントラストな映像を求めるユーザーにとって魅力的な選択肢です。

その他には、プロジェクターも大画面テレビの一種として考えられます。超短焦点プロジェクターであれば、壁のすぐ近くに設置するだけで大画面を投影でき、100インチを超える巨大な映像体験が可能です。設置場所や明るい環境での視認性、スクリーンが必要となる場合があるといった考慮点がありますが、圧倒的な没入感を提供します。

💡 重要ポイントとして、テレビの種類を選ぶ際は、ご自身の「視聴環境(部屋の明るさ、視聴距離、視野角)」「視聴コンテンツ(映画、スポーツ、ゲーム、ニュースなど)」「求める画質レベル」「予算」を総合的に考慮することが重要です。映画鑑賞がメインで最高のコントラストを求めるなら有機EL、明るい部屋での視聴やコストパフォーマンスを重視するなら液晶、その中間で高画質を求めるならミニLEDといったように、最適な選択肢は人それぞれ異なります。

3. テレビの始め方

新しいテレビを導入する際、適切な準備と手順を踏むことで、スムーズに最高の視聴体験をスタートさせることができます。テレビの始め方は、大きく分けて「購入前の準備」「設置」「配線」「初期設定」のステップに分けられます。

まず「購入前の準備」が非常に重要です。最初に、テレビを設置する場所を決め、そのスペースに合った画面サイズを検討しましょう。テレビのサイズは、視聴距離とのバランスが重要で、一般的に4Kテレビであれば「画面の高さ×1.5倍」が推奨視聴距離の目安とされています。例えば、55インチのテレビであれば、約1.0m~1.1mが推奨されます。次に、電源コンセントの位置、アンテナ端子の位置、そしてインターネット接続のためのLANポートやWi-Fi環境を確認します。壁掛けを検討する場合は、壁の強度や工事の要否も調べておく必要があります。また、テレビ本体だけでなく、レコーダー、ゲーム機、サウンドバー、ストリーミングデバイスといった周辺機器を接続するかどうかも考慮し、必要なHDMIポートの数なども確認しておきましょう。

次に「テレビの設置」です。テレビが届いたら、まずは丁寧に開梱します。多くのテレビはスタンドを自分で取り付ける必要がありますが、取扱説明書に従って慎重に作業を進めましょう。スタンドの取り付けが完了したら、安定した場所にテレビを設置します。転倒防止用の器具が付属している場合は、必ずそれらを取り付けて安全を確保してください。特に小さなお子様やペットがいる家庭では、転倒防止は非常に重要です。壁掛けにする場合は、専門業者に依頼するのが最も安全で確実です。

続いて「配線」のステップです。

- 電源ケーブル: テレビの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。延長コードを使用する場合は、テレビの消費電力に対応したものであることを確認してください。

- アンテナケーブル: 地上デジタル放送やBS/CSデジタル放送を視聴するために、壁のアンテナ端子とテレビのアンテナ入力端子をアンテナケーブルで接続します。BS/CS対応のテレビの場合、通常2本のケーブルが必要になります。

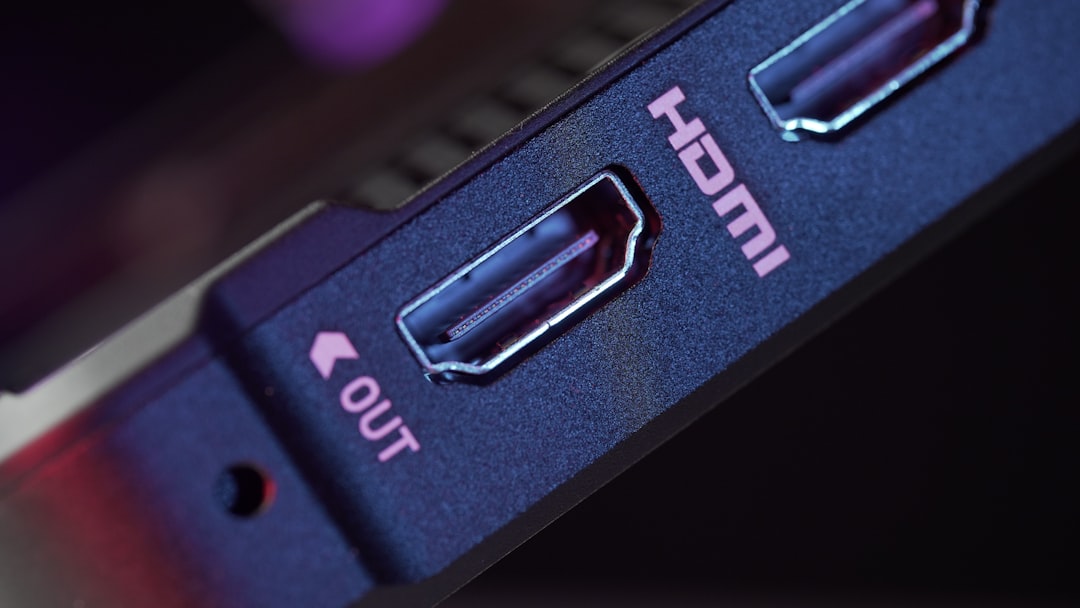

- HDMIケーブル: Blu-ray/DVDレコーダー、ゲーム機、Fire TV Stickなどのストリーミングデバイス、サウンドバーといった外部機器を接続します。テレビのHDMI入力端子に、各機器のHDMI出力端子を接続してください。4KやHDRコンテンツを楽しむ場合は、対応した高速HDMIケーブルを使用しましょう。

- LANケーブル(またはWi-Fi設定): スマートテレビ機能を利用するために、テレビをインターネットに接続します。有線LAN接続の場合は、ルーターとテレビをLANケーブルで繋ぎます。無線LAN(Wi-Fi)接続の場合は、後述の初期設定で設定を行います。

最後に「初期設定」です。電源をオンにすると、通常は初期設定ウィザードが起動します。

- 言語設定: まずは使用する言語を選択します。

- 地域設定: 居住地域を設定します。

- チャンネルスキャン: アンテナケーブルが正しく接続されていれば、自動的に地上デジタル、BS、CSのチャンネルスキャンが実行されます。これにより、視聴可能な放送局が登録されます。

- ネットワーク設定: Wi-Fi接続の場合は、ここで自宅のWi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力して接続します。有線LANの場合は、通常自動で接続されます。

- アカウント設定: スマートテレビの機能によっては、Googleアカウントやメーカー独自のアカウント設定を求められる場合があります。これにより、アプリのダウンロードやパーソナライズされたサービスが利用可能になります。

- プライバシー設定: データ収集や音声アシスタント機能に関するプライバシー設定を確認し、必要に応じて変更します。

📌 注目点として、アンテナケーブルの接続とチャンネルスキャンは、テレビ放送を視聴するために不可欠なステップです。また、スマート機能や動画配信サービスを利用する予定がある場合は、ネットワーク設定を確実に行うことが重要です。これらの設定を終えれば、いよいよ新しいテレビでの視聴体験がスタートします。

4. テレビの実践

テレビの設置と初期設定が完了したら、いよいよ実践的な使い方に入ります。現代のテレビは、単に放送番組を見るだけでなく、多岐にわたる機能とエンターテイメントを提供します。これらの機能を最大限に活用することで、テレビ体験は格段に豊かになります。

まず、基本的な視聴操作です。付属のリモコンを使って、電源のオン/オフ、チャンネルの変更、音量の調整、入力切り替え(HDMI1、HDMI2など)を行います。多くのリモコンには、主要な動画配信サービス(Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoなど)へのダイレクトボタンが搭載されており、ワンタッチで目的のアプリを起動できます。チャンネル変更や音量調整は、数字ボタンやチャンネル/音量ボタンで行いますが、スマートテレビでは音声アシスタント機能を使って「〇〇チャンネルに変えて」「音量を上げて」といった音声コマンドで操作することも可能です。

次に、録画機能の活用です。多くのテレビは、外付けHDDを接続することで簡単に録画機能を追加できます。HDDを接続したら、テレビの設定メニューから初期化(フォーマット)を行う必要があります。その後は、テレビの番組表(EPG)から見たい番組を選び、録画予約を行うだけです。シリーズ録画設定や、キーワードによる自動録画設定が可能なモデルもあります。また、タイムシフト機能を持つレコーダーやテレビであれば、放送中の番組を一時停止したり、少し前のシーンに戻って見たりすることもできます。録画した番組は、好きな時に繰り返し視聴できるため、多忙な現代人にとって非常に便利な機能です。

スマートテレビ機能の活用は、現代のテレビ体験の核となります。インターネットに接続されたスマートテレビでは、Netflix、Hulu、U-NEXT、DAZNなど、多種多様な動画配信サービスのアプリをダウンロードして利用できます。これらのサービスは、膨大な映画、ドラマ、アニメ、ドキュメンタリーを提供し、いつでも好きな時に好きなコンテンツを楽しむことを可能にします。YouTubeで無料動画を視聴したり、Webブラウザでインターネットサーフィンをしたりすることも可能です。また、スマートフォンの画面をテレビにミラーリングする機能(ChromecastやAirPlayなど)を使えば、スマホで撮影した写真や動画、ゲームなどを大画面で家族と共有できます。

ゲーム機との接続も重要な実践項目です。PlayStationやNintendo Switch、Xboxなどのゲーム機をHDMIケーブルでテレビに接続し、入力切り替えでゲーム機の画面を表示させます。最新のテレビには、ゲームに特化した「ゲームモード」が搭載されていることが多く、これをオンにすることで入力遅延(インプットラグ)を低減し、より快適なゲームプレイが可能です。また、HDR対応のゲームでは、テレビのHDR設定を最適化することで、より鮮やかでリアルなグラフィックを楽しむことができます。

サウンドシステムの強化も検討する価値があります。テレビ内蔵スピーカーの音質に物足りなさを感じる場合、サウンドバーやホームシアターシステムを導入することで、格段に迫力のある音響体験が得られます。これらは通常、HDMI ARC/eARC端子や光デジタル音声出力端子を使ってテレビと接続します。接続後は、テレビの音声出力を外部機器に切り替える設定が必要です。

最後に、設定の最適化です。テレビには、「標準」「ダイナミック」「シネマ」「ゲーム」など、様々な画質モードが用意されています。視聴するコンテンツや部屋の明るさに合わせて、最適なモードを選択しましょう。また、音質についても、イコライザー調整やサラウンド設定など、自分好みの音響にカスタマイズできます。省エネ設定を有効にすることで、消費電力を抑えることも可能です。これらの設定を試すことで、テレビのポテンシャルを最大限に引き出し、よりパーソナルな視聴体験を創造できます。

5. テレビの注意点

テレビを安全に、そして長く快適に利用するためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。これらを怠ると、故障の原因となったり、予期せぬ事故につながったりする可能性もあります。

まず、設置場所に関する注意点です。テレビは直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所、暖房器具の近くには置かないようにしましょう。直射日光は画面の劣化や色あせの原因となり、高温は内部回路にダメージを与える可能性があります。また、テレビの周囲には十分な通気スペースを確保してください。背面や側面の通気口が塞がれると、内部に熱がこもり故障の原因となります。安定した平らな場所に設置し、ぐらつきがないか確認することも重要です。

次に、視聴距離と安全性です。適切な視聴距離を保つことは、目の疲れを軽減し、高画質を最大限に楽しむために不可欠です。一般的に、4Kテレビでは画面の高さの約1.5倍、フルHDテレビでは約3倍が推奨されています。近すぎると目が疲れやすく、遠すぎると高解像度の恩恵を受けにくくなります。また、テレビの転倒防止対策は非常に重要です。特に小さなお子様やペットがいる家庭では、テレビが倒れて怪我をする事故が後を絶ちません。テレビに付属の転倒防止バンドや、市販の固定器具を必ず使用し、壁や家具にしっかりと固定しましょう。壁掛け設置の場合も、専門業者に依頼し、壁の強度を十分に確認した上で安全に行う必要があります。

メンテナンスもテレビの寿命を延ばすために欠かせません。画面の清掃は、電源をオフにしてから、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで行いましょう。硬い布やティッシュ、アルコールや洗剤を含むクリーナーは、画面を傷つけたりコーティングを剥がしたりする原因となるため避けてください。しつこい汚れには、テレビ画面専用のクリーナーを少量吹き付けたクロスで優しく拭き取ります。また、テレビの背面や通気口に溜まった埃は、放熱を妨げ故障の原因となるため、定期的に掃除機やエアダスターで除去しましょう。

消費電力と省エネについても意識しておきましょう。最新のテレビは省エネ性能が向上していますが、画面サイズが大きくなるほど消費電力も増えます。テレビの省エネ設定(バックライトの明るさ調整、自動オフ機能など)を有効活用し、不要な時は電源を切る習慣をつけることで、電気代の節約にも繋がります。

プライバシーに関する注意もスマートテレビならではの点です。多くのスマートテレビには、音声アシスタント用のマイクや、一部モデルにはカメラが搭載されています。これらの機能は便利ですが、メーカーがユーザーデータを収集する可能性もあります。テレビの設定メニューで、プライバシー関連の設定を確認し、データ収集やパーソナライズ広告の許可状況を把握し、必要に応じて変更することをおすすめします。使用しない場合は、マイクやカメラを物理的にオフにする、またはカバーをするなどの対策も有効です。

特に有機ELテレビの場合、焼き付きのリスクに注意が必要です。長時間同じ静止画(ゲームのHUD、ニュース番組のロゴ、PCのデスクトップ画面など)を表示し続けると、その部分が画面に残像として焼き付く可能性があります。これを防ぐためには、同じ画像を長時間表示しない、テレビに搭載されている「ピクセルシフト」や「画面リフレッシュ」機能などを定期的に活用する、画面消灯タイマーを設定するなどの対策が有効です。最近の有機ELテレビは対策が進んでいますが、完全にリスクがないわけではないため、意識して使用することが大切です。

最後に、ファームウェアのアップデートです。テレビのメーカーは、機能改善や不具合修正、セキュリティ強化のために定期的にファームウェア(テレビの内部ソフトウェア)のアップデートを配信します。インターネットに接続されているテレビであれば、設定メニューから手動で確認・適用できるほか、自動アップデート設定が可能な場合もあります。常に最新の状態に保つことで、テレビを最高のパフォーマンスで安全に利用できます。

6. テレビのコツ

テレビをただ見るだけでなく、そのポテンシャルを最大限に引き出し、より快適で満足度の高い視聴体験を得るためには、いくつかの「コツ」があります。これらの実践的なヒントは、画質や音質の向上から、スマート機能の活用、そして日々の使い勝手まで、幅広い側面で役立ちます。

まず、画質設定の最適化が最も重要なコツの一つです。テレビには「標準」「ダイナミック」「シネマ」「ゲーム」など、複数の画質モードがプリセットされていますが、これらはあくまで初期設定です。部屋の明るさや視聴するコンテンツに合わせて、以下の項目を調整してみましょう。

- 明るさ(バックライト): 部屋が明るい場合は高めに、暗い場合は低めに設定することで、目の負担を軽減しつつ、最適なコントラストを保てます。

- コントラスト: 白と黒の差を調整し、映像に深みを与えます。

- シャープネス: 映像の輪郭を強調しますが、上げすぎるとノイズが目立つことがあります。

- 色温度: 暖色系(赤みが強い)か寒色系(青みが強い)かで映像の雰囲気が変わります。映画鑑賞には「標準」や「暖色」が推奨されることが多いです。

- モーション補間(倍速機能): 動きの速い映像を滑らかにする機能ですが、映画などでは不自然に見えることもあります。好みに合わせてオン/オフを切り替えましょう。

HDRコンテンツを視聴する際は、テレビが自動的にHDRモードに切り替わることが多いですが、HDR専用の設定項目があれば、そちらも調整して最適な映像を目指しましょう。

次に、音質向上のコツです。テレビ内蔵スピーカーの音質には限界があるため、外部オーディオ機器の導入を検討するのが最も効果的です。

- サウンドバー: 手軽に導入でき、テレビの音質を格段に向上させます。HDMI ARC/eARC接続で、テレビのリモコンで音量調整できるものが便利です。

- ホームシアターシステム: より本格的なサラウンドサウンドを求めるなら、AVアンプと複数のスピーカーで構成されるシステムがおすすめです。

- 設置場所の調整: サウンドバーやスピーカーは、テレビの真下に設置し、壁や家具との距離を適切に保つことで、音の響きが良くなります。

- イコライザー設定: テレビやサウンドバーのオーディオ設定にあるイコライザーを使って、低音や高音のバランスを調整し、好みの音質にカスタマイズしましょう。

スマート機能の活用も効率的に行うコツがあります。

- アプリのショートカット: よく使う動画配信サービスやアプリは、リモコンの専用ボタンや、スマートテレビのホーム画面でアクセスしやすい位置に配置しておきましょう。

- 音声アシスタント: リモコンのマイクボタンを押して音声コマンドを利用すれば、チャンネル変更、音量調整、アプリ起動、コンテンツ検索などが手軽に行えます。「YouTubeで〇〇の動画を再生して」のように具体的に指示できます。

- ミラーリング機能: スマートフォンやタブレットの画面をテレビに映し出すミラーリング機能(ChromecastやAirPlayなど)を積極的に活用し、家族や友人と写真や動画、ゲームなどを大画面で共有しましょう。

ケーブルマネジメントは、見た目の美しさだけでなく、安全面やメンテナンス性にも寄与します。テレビ周りのケーブル類を結束バンドやケーブルボックスでまとめ、すっきりと整理することで、埃が溜まりにくくなり、掃除も楽になります。また、誤ってケーブルを引っ掛けてしまうリスクも低減できます。

リモコンの活用もスマートに行いましょう。複数の機器(テレビ、レコーダー、サウンドバーなど)のリモコンがある場合、学習リモコンやスマートフォンのリモコンアプリを使って、一つに集約すると便利です。HDMI CEC機能が有効な場合、テレビのリモコンで接続された機器の一部を操作できることもあります。

コンテンツの探し方も工夫が必要です。スマートテレビの検索機能や、ストリーミングサービスの横断検索機能を利用すれば、見たいコンテンツを効率的に見つけられます。また、各サービスの「おすすめ」や「人気作品」リストも、新しい発見につながるかもしれません。

最後に、目の疲れ対策です。長時間の視聴は目に負担をかけるため、適度な休憩を挟むようにしましょう。また、部屋の明るさに合わせてテレビの明るさを調整したり、テレビに搭載されているブルーライトカット機能を利用したりすることも有効です。テレビの設置場所も、窓からの光が直接画面に当たらないように配慮することで、画面の反射を抑え、目の疲れを軽減できます。

7. テレビの応用アイデア

テレビはもはや単なる「箱」ではなく、多様な応用が可能なリビングの中心デバイスです。ここでは、テレビの可能性を広げるための応用アイデアをいくつか紹介します。

パーソナルシアターとしての活用

最も一般的な応用アイデアの一つが、自宅を本格的なパーソナルシアターに変えることです。大画面のテレビ(特に有機ELやミニLEDの大型モデル)に、高品質なサウンドバーや5.1ch/7.1chのホームシアターシステムを組み合わせることで、映画館のような迫力ある映像と音響を体験できます。さらに、部屋の照明を調光機能付きのものにしたり、遮光カーテンを設置したりすることで、より没入感のある環境を構築できます。プロジェクターを導入すれば、100インチを超える巨大スクリーンで、映画やスポーツ、ゲームを存分に楽しむことも可能です。

スマートホームの中核としての役割

スマートテレビは、スマートホームの中心的なデバイスとしても機能します。GoogleアシスタントやAmazon Alexaといった音声アシスタントに対応しているテレビであれば、テレビに向かって話しかけるだけで、照明のオン/オフ、エアコンの温度調整、スマートロックの操作など、他のスマート家電を制御できます。また、スマートスピーカーと連携させることで、さらに便利にテレビを音声操作したり、テレビの画面にスマートカメラの映像を表示させたりすることも可能です。

デジタルサイネージとしての活用

店舗やオフィス、公共施設などでは、テレビをデジタルサイネージとして活用するアイデアがあります。商品情報、プロモーション動画、イベント告知、ニュースなどを表示することで、顧客や来訪者への情報伝達を効果的に行うことができます。スマートテレビのWebブラウザ機能や、専用のサイネージアプリを利用すれば、比較的安価に導入・運用が可能です。家庭内でも、家族への伝言板や、子供の作品展示スペースとして使うこともできます。

ビデオ会議・オンライン学習ツール

パンデミック以降、ビデオ会議やオンライン学習の機会が増えました。テレビにWebカメラとマイクを接続し、スマートテレビのWebブラウザや対応アプリ(Zoom, Google Meetなど)を利用すれば、大画面でビデオ会議に参加したり、オンライン授業を受けたりすることができます。PCモニターよりも大きな画面で相手の表情をはっきりと見ることができ、複数人での参加も快適です。

アートディスプレイ・環境モード

一部のテレビメーカーは、テレビを視聴していない時に、絵画や写真を高精細に表示する「アートモード」や「アンビエントモード」を提供しています。これにより、テレビが消えている時でも黒い四角い板ではなく、美しいアート作品や家族の思い出の写真を飾るインテリアの一部として機能します。部屋の雰囲気に合わせて表示内容を変えることで、リビング空間をより豊かに演出できます。

フィットネス・エクササイズ

自宅でのフィットネスやエクササイズが人気を集める中、テレビは大画面でトレーニング動画を視聴するのに最適なデバイスです。YouTubeやフィットネスアプリの動画をテレビで再生すれば、トレーナーの動きを大きく見ながら、より正確にエクササイズを行うことができます。ゲーム機と連携したフィットネスゲームも、テレビの大画面で楽しむことで、運動へのモチベーションを高めることができます。

PCモニターとしての活用

高解像度で大画面のテレビは、PCのモニターとしても非常に優秀です。特に、クリエイティブな作業や複数のウィンドウを同時に開いて作業する際に、広い作業スペースを提供します。ゲームPCと接続すれば、高リフレッシュレート対応のテレビで、迫力あるゲーム体験も可能です。ただし、PCモニターとして長時間利用する場合は、目の疲れや有機ELテレビの焼き付きリスクに注意が必要です。

監視モニターとしての活用

スマートホーム対応の防犯カメラを設置している場合、その映像をスマートテレビでリアルタイムに確認することができます。来客があった際に、玄関のカメラ映像をテレビに表示させたり、子供部屋の様子をリビングのテレビで確認したりといった応用が可能です。

これらの応用アイデアは、テレビが持つ多様な機能を最大限に引き出し、私たちの生活をより便利で豊かなものにする可能性を示しています。

8. テレビの予算と費用

テレビの購入は、決して安くない買い物となるため、予算と費用についてしっかりと理解しておくことが重要です。テレビ本体の価格だけでなく、周辺機器や設置費用、さらにはランニングコストまで含めて検討することで、後悔のない選択ができます。

テレビ本体の価格帯

テレビ本体の価格は、画面サイズ、解像度、ディスプレイ技術(液晶、有機ELなど)、搭載されている高画質エンジンやスマート機能の充実度によって大きく変動します。

- エントリーモデル(32~43インチ、Full HD/4K、スマート機能限定的):

- 価格帯:3万円~8万円程度

- 特徴:寝室や子供部屋など、セカンドテレビとしての利用や、最低限の機能で十分な方向け。画質や音質は標準的で、スマート機能も主要な動画配信サービスに限定されることが多いです。

- ミドルレンジモデル(4K、50~65インチ、高画質エンジン、スマート機能充実):

- 価格帯:10万円~25万円程度

- 特徴:リビングのメインテレビとして最も人気のある価格帯。4K解像度が標準で、各メーカー独自の高画質エンジンやHDR対応、充実したスマート機能が搭載されています。リフレッシュレート120Hz対応モデルも増え、ゲームにも適しています。

- ハイエンドモデル(4K/8K、65インチ以上、有機EL/ミニLED、最高画質、高音質):

- 価格帯:30万円~100万円以上

- 特徴:最高の画質と音質を求める方向け。有機ELやミニLEDといった最新のディスプレイ技術を採用し、圧倒的なコントラストと色彩表現を実現します。8K解像度対応モデルもこの価格帯から登場します。高性能なスピーカーシステムを内蔵したり、デザイン性にも優れるモデルが多いです。

周辺機器の費用

テレビ本体以外にも、快適な視聴環境を整えるために必要な周辺機器があります。

- アンテナケーブル、HDMIケーブル: 数百円~数千円。4K/HDR対応の高速HDMIケーブルはやや高価になります。

- 外付けHDD(録画用): 5千円~2万円程度。容量によって価格が変わります。

- サウンドバー/ホームシアターシステム: 1万円~10万円以上。音質や機能によって幅広い価格帯があります。

- 壁掛け金具: 5千円~2万円程度。テレビのサイズや壁の素材によって適切なものを選ぶ必要があります。

- ストリーミングデバイス(Fire TV Stick, Chromecastなど): 5千円~2万円程度。スマート機能が限定的なテレビに機能を追加する場合に便利です。

- テレビ台: 数千円~数万円。部屋のインテリアやテレビのサイズに合わせて選びます。

設置費用

テレビの設置を自分で行うか、専門業者に依頼するかによって費用が変わります。

- 自分で設置: 0円。スタンドの取り付けや配線作業を自分で行います。

- 専門業者に依頼: 1万円~5万円程度。大型テレビの設置や壁掛け工事、配線整理などを依頼する場合に発生します。特に壁掛けは専門知識と技術が必要なため、プロに任せるのが安心です。

ランニングコスト

テレビは購入して終わりではなく、日々の利用に伴うランニングコストも考慮に入れる必要があります。

- 電気代: 年間数千円~1万円程度。テレビの消費電力は機種や画面サイズ、視聴時間によって異なります。省エネ設定を活用することで、電気代を抑えることができます。

- 有料ストリーミングサービス: 月数百円~数千円。Netflix、Amazon Prime Video、Huluなどのサブスクリプションサービスの料金です。複数のサービスを契約すると、月額費用はそれなりにかかります。

- NHK受信料: 月1,000円~2,000円程度(支払い方法により変動)。テレビを設置した場合は、NHK受信料の支払い義務が生じます。

予算設定のアドバイス

テレビの予算を設定する際は、以下の点を考慮しましょう。

- 用途: 主に何を見るか(映画、スポーツ、ゲーム、ニュースなど)によって、重視する機能が変わります。

- 視聴距離と部屋の広さ: 適切な画面サイズを選ぶために重要です。

- 寿命と将来性: テレビの買い替えサイクルは一般的に7~10年と言われています。数年先の技術トレンド(8Kコンテンツの普及など)も考慮に入れると良いでしょう。

- バランス: テレビ本体に予算を集中させるか、サウンドシステムなど周辺機器にも予算を配分するか、全体のバランスを考えて決定しましょう。

これらの要素を総合的に検討し、ご自身のライフスタイルと予算に最適なテレビ選びを計画することが、満足度の高いテレビライフを送るための鍵となります。

まとめ:テレビを成功させるために

現代のテレビは、単なる映像表示装置から、私たちの生活を豊かにする多機能なエンターテイメントハブへと進化しました。本記事では、テレビの基本的な知識から、多様な種類、購入から設置、日々の活用方法、注意点、そして応用アイデアや予算に至るまで、テレビに関するあらゆる側面を詳細に解説してきました。

テレビを成功させるためには、まず「自分にとって何が重要か」を明確にすることが肝心です。最高の画質を求めるのか、コストパフォーマンスを重視するのか、ゲーム体験を最優先するのか、それともスマートホームの中核としての機能性を求めるのか。これらのニーズに応じて、最適なディスプレイ技術、画面サイズ、搭載機能を備えたテレビを選ぶことが、後悔のない選択への第一歩となります。

購入後は、適切な設置場所の選定、正確な配線、そして初期設定を丁寧に行うことで、テレビのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。さらに、画質や音質の設定を最適化し、スマート機能を積極的に活用することで、日々の視聴体験は格段に向上するでしょう。

また、テレビを長く安全に利用するためには、適切な視聴距離の確保、転倒防止対策、そして定期的な清掃といった注意点を守ることが不可欠です。有機ELテレビの焼き付きリスクや、スマートテレビのプライバシー設定についても理解し、賢く付き合っていく必要があります。

テレビは、情報収集、エンターテイメント、コミュニケーション、学習、フィットネス、そしてアート鑑賞まで、私たちの生活の様々なシーンで活躍する可能性を秘めています。この記事で得た知識とヒントを参考に、あなたにとって最高のテレビを選び、その機能を最大限に活用し、より豊かで楽しい毎日を実現してください。最新技術の進化は止まることなく、テレビの可能性は今後も広がり続けることでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント