【徹底解説】車の完全ガイド

私たちの日常生活において、車は単なる移動手段を超えた存在です。通勤、買い物、旅行、そしてビジネスに至るまで、車は現代社会のあらゆる側面で不可欠な役割を担っています。しかし、その多様性と複雑さゆえに、車について深く理解している人は意外と少ないかもしれません。ガソリン車、電気自動車、ハイブリッド車といった動力源の違いから、セダン、SUV、ミニバンといったボディタイプ、さらには購入から維持、そして安全な運転に至るまで、車に関する情報は膨大です。

本記事では、「車」というテーマを徹底的に掘り下げ、その基本から種類、購入方法、実践的な運転のヒント、さらには注意点や維持費、そして未来のカーライフに至るまで、網羅的かつ詳細に解説していきます。これから車を購入しようと考えている方、すでに車を持っているがもっと深く知りたい方、あるいは車の未来に興味がある方、どなたにとっても役立つ情報が満載です。安全で快適なカーライフを送るための知識と知恵を、この完全ガイドで手に入れてください。

1. 【徹底解説】車の基本

車とは、一般的に「自動車」と呼ばれ、原動機(エンジンやモーターなど)を備え、レールや架線によらず陸上を自由に走行できる乗り物の総称です。その歴史は古く、18世紀末に蒸気自動車が誕生して以来、ガソリンエンジンの発明、大量生産技術の確立を経て、現代の多様な自動車社会へと発展してきました。現代の車は、単にA地点からB地点へ移動する手段に留まらず、私たちの生活様式、経済活動、そして社会インフラの根幹を支える重要な存在となっています。

車の基本的な構成要素は大きく分けて、「動力装置」「走行装置」「操縦装置」「制動装置」「車体」の5つです。動力装置は、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、電気モーターなどがこれにあたり、車を動かすエネルギーを生み出します。走行装置は、タイヤ、ホイール、サスペンションなどで構成され、路面からの衝撃を吸収し、安定した走行を可能にします。操縦装置は、ステアリング(ハンドル)やアクセル、ブレーキペダルなど、運転者が車を操作するための部分です。制動装置は、ブレーキシステム全般を指し、車を安全に停止させる役割を担います。そして車体は、乗員や積載物を保護し、各装置を内包する外殻です。

近年、車の技術は目覚ましい進化を遂げており、環境性能の向上、安全技術の高度化、快適性の追求が主なトレンドです。特に、地球温暖化対策として電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)の開発が加速し、自動運転技術やコネクテッドカー(インターネットに接続された車)といった分野も急速に進展しています。これらの技術は、未来のモビリティ社会を大きく変革する可能性を秘めています。

⚠️ 重要情報

車の基本的な仕組みを理解することは、安全運転や適切なメンテナンスを行う上で不可欠です。例えば、エンジンは燃料と空気の混合気を爆発させることで動力を生み出し、その動力がトランスミッション(変速機)を介してタイヤに伝わります。ブレーキは摩擦を利用して車輪の回転を止め、車を減速・停止させます。これらの基本的な動作原理を知ることで、車の挙動を予測し、異常を早期に察知する能力が向上します。また、安全性が最も重視される現代の車には、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やESC(横滑り防止装置)、エアバッグ、衝突被害軽減ブレーキなど、多岐にわたる安全装置が標準装備されています。これらのシステムは、運転者のミスを補完し、万が一の事故の際に乗員を保護するために開発されたものです。車の基本構造と安全技術への理解を深めることは、安全なカーライフを送るための第一歩と言えるでしょう。

2. 【徹底解説】車の種類

車は、その用途、形状、動力源によって多種多様なモデルが存在します。それぞれの種類には独自の特性があり、ライフスタイルや目的に合わせて適切な車を選ぶことが重要です。

まず、ボディタイプによる分類を見てみましょう。

- セダン: 独立したトランクを持つ3ボックス構造が特徴で、乗り心地や静粛性に優れ、フォーマルな印象を与えます。ビジネスシーンや長距離移動に適しています。

- ハッチバック: 後部に跳ね上げ式のドア(ハッチ)を持つ2ボックス構造で、荷室と室内が一体化しており、コンパクトで取り回しがしやすいのが特徴です。街乗りや少人数での利用に人気です。

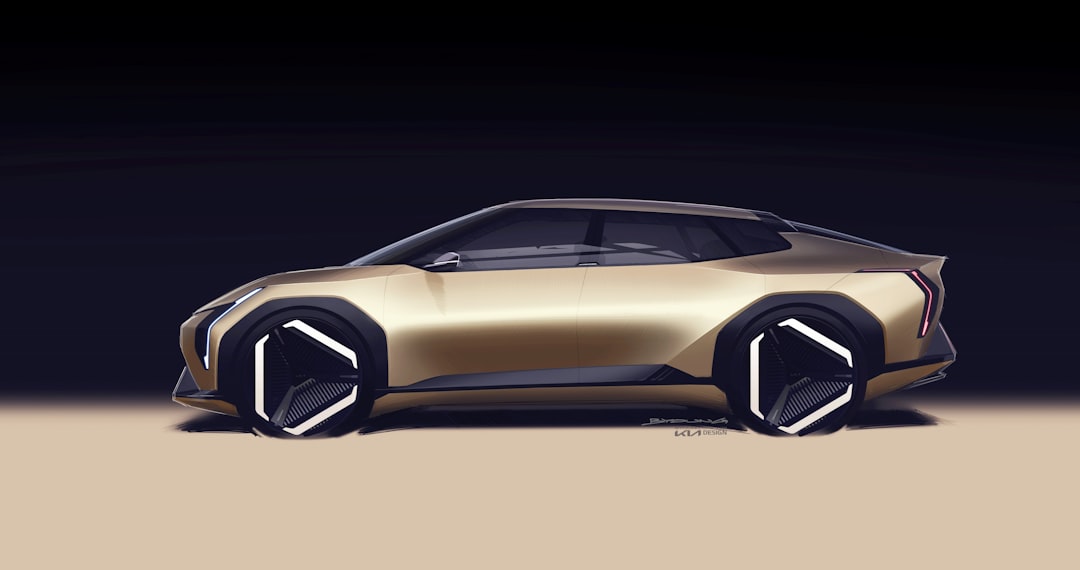

- SUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル): 高い車高と大径タイヤを備え、悪路走破性や視認性に優れます。近年、都会的なデザインのクロスオーバーSUVも人気で、レジャーから日常使いまで幅広く対応します。

- ミニバン: 3列シートを備え、多人数での乗車や大きな荷物の積載が可能です。スライドドアを持つモデルが多く、家族での利用や送迎に最適です。

- ステーションワゴン: セダンをベースに荷室を拡大したタイプで、広い積載能力とセダン並みの走行性能を両立します。趣味の道具を積んだり、旅行に出かける際に便利です。

- クーペ: 流麗な2ドアボディが特徴で、スポーティーな走行性能やデザイン性を重視する層に人気です。

- 軽自動車: 日本独自の規格で、排気量660cc以下、全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下の小型車です。税金や維持費が安く、小回りが利くため、都市部や地方での日常使いに重宝されます。

- トラック・バス: 主に商業目的で、荷物の運搬や多人数輸送に特化した車両です。

次に、動力源による分類です。

- ガソリン車: 最も一般的なタイプで、ガソリンを燃料とする内燃機関で走行します。車種が豊富で、比較的安価なモデルが多いです。

- ディーゼル車: 軽油を燃料とし、燃費効率やトルク(エンジンの力強さ)に優れます。長距離走行や大型車に適していますが、排出ガス規制が厳しい場合があります。

- ハイブリッド車(HV): ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせ、燃費性能を向上させた車です。発進時や低速走行時にモーターを使うことで、燃料消費を抑えます。

- プラグインハイブリッド車(PHV): HVの機能に加え、外部充電が可能で、EVのようにある程度の距離を電気のみで走行できます。

- 電気自動車(EV): ガソリンを一切使わず、電気モーターのみで走行します。走行中の排出ガスがゼロで、静粛性に優れますが、充電インフラや航続距離が課題となることもあります。

- 燃料電池車(FCV): 水素と酸素を化学反応させて電気を生成し、モーターで走行します。排出するのは水のみで究極のエコカーとされますが、水素ステーションの普及が今後の課題です。

💡 重要ポイント

車を選ぶ際には、まず「どのような目的で車を使うのか」「誰が乗るのか」「どのくらいの予算があるのか」を明確にすることが重要です。例えば、家族でのレジャーや送迎が主な目的であればミニバンやSUVが適しているでしょうし、通勤や買い物といった日常使いがメインであれば、軽自動車やコンパクトなハッチバックが経済的で取り回しも楽です。長距離運転が多いなら、燃費の良いディーゼル車やハイブリッド車、あるいはEVも選択肢に入ります。また、新車か中古車か、ローンの組み方や保険の種類によっても総費用は大きく変動します。試乗を通じて、実際に運転してみて乗り心地や操作性を確認することも、後悔しない車選びのためには欠かせません。これらのポイントを総合的に考慮し、自身のライフスタイルに最も合った一台を見つけることが、快適なカーライフへの第一歩となります。

3. 【徹底解説】車の始め方

車を始めるには、いくつかの段階を踏む必要があります。単に車を購入するだけでなく、運転免許の取得から維持費の計画まで、事前にしっかりと準備することが重要です。

まず、最も基本的なステップは運転免許の取得です。日本では、普通自動車を運転するためには「普通自動車第一種運転免許」が必要です。

- 教習所選び: 公安委員会指定の自動車教習所に入校するのが一般的です。料金、教習期間、立地、サービス内容などを比較検討し、自分に合った教習所を選びましょう。合宿免許という選択肢もあります。

- 教習課程: 学科教習と技能教習を並行して進めます。仮免許取得のための修了検定、路上教習を経て、卒業検定に合格する必要があります。

- 本免許試験: 教習所を卒業後、運転免許センターで学科試験に合格すれば、晴れて運転免許証が交付されます。

次に、車の購入です。

- 車選び: 予算、用途、ライフスタイルに合わせて、車種、ボディタイプ、動力源、新車・中古車などを検討します。試乗は必ず行い、乗り心地や操作性を確認しましょう。

- 販売店選び: ディーラー(新車)、中古車販売店、個人売買などがあります。信頼できる販売店を選ぶことが重要です。

- 契約・支払い: 見積もりをよく確認し、契約内容を理解した上で契約します。支払い方法は、現金一括、自動車ローン、残価設定型ローン、カーリースなどがあります。

- 登録・納車: 車の登録手続きは販売店が行うのが一般的です。準備が整い次第、指定の場所で車が納車されます。

車の購入と並行して、保険への加入も必須です。

- 自賠責保険: 「強制保険」とも呼ばれ、すべての自動車に加入が義務付けられています。対人賠償のみを補償します。

- 任意保険: 自賠責保険でカバーしきれない部分(対物賠償、車両保険、搭乗者傷害保険など)を補償します。万が一の事故に備え、必ず加入することをおすすめします。保険会社やプランによって補償内容や保険料が大きく異なるため、複数社を比較検討しましょう。

その他、車を所有するために必要な準備として、駐車場の確保があります。自宅に駐車スペースがない場合は、月極駐車場を契約する必要があります。地域や場所によって料金が大きく異なるため、事前に調べておきましょう。

📌 注目点

車の始め方において特に注目すべきは、免許取得から購入、保険加入までの一連の流れを計画的に進めることです。特に、免許取得後すぐに車を購入し、運転を始める場合は、初心運転者期間中の安全運転を心がけるとともに、任意保険の加入は絶対に怠らないでください。初めての車選びでは、デザインや性能に目が行きがちですが、購入後の維持費(燃料費、税金、保険料、車検費用、駐車場代など)も考慮に入れることが重要です。予算オーバーで維持が困難になるケースも少なくありません。また、中古車を購入する場合は、走行距離、年式、修復歴の有無、定期点検記録などをしっかりと確認し、信頼できる販売店で購入することが大切です。これらのステップを一つ一つ丁寧にクリアしていくことで、安心して快適なカーライフをスタートさせることができます。

4. 【徹底解説】車の実践

車を所有し、運転する上で、安全かつ効率的に車を操作する実践的な知識とスキルは不可欠です。ここでは、日常的な運転からメンテナンス、そして交通ルールまで、実践的な側面を解説します。

運転の基本操作と交通ルール

免許を取得したばかりの初心者からベテランまで、運転の基本を常に意識することは重要です。

- 発進と停止: スムーズな発進と停止は、同乗者の快適性だけでなく、燃費にも影響します。アクセルとブレーキペダルを優しく操作し、急発進・急停止を避けましょう。

- 加速と減速: 状況に応じた適切な速度で走行するため、余裕を持った加速と減速を心がけます。エンジンブレーキの活用も燃費向上やブレーキの負担軽減につながります。

- カーブ: カーブ手前で十分に減速し、カーブの途中で加速する「スローイン・ファストアウト」を意識すると、安定した走行が可能です。

- 車線変更: バックミラーとサイドミラー、そして目視による安全確認を徹底し、ウインカーを早めに出して周囲に意思表示をします。

- 駐車: 特にバック駐車や縦列駐車は慣れが必要です。焦らず、ミラーと目視で周囲を確認しながらゆっくりと操作しましょう。駐車支援システムがある場合は積極的に活用するのも良いでしょう。

- 交通ルールとマナー: 標識や信号の遵守はもちろん、一時停止、徐行、優先道路の確認を徹底します。また、歩行者や自転車、他の車両への配慮(譲り合いの精神)は、安全な交通社会を築く上で非常に重要です。

日常のメンテナンス

車の性能を維持し、トラブルを未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

- 日常点検: 運転前には、タイヤの空気圧、溝の深さ、エンジンオイルの量、冷却水の量、ブレーキ液の量、ウォッシャー液の量、ライト類の点灯、ワイパーの動作などを確認しましょう。

- 給油・充電: ガソリン車は燃料計が少なくなったら早めに給油します。電気自動車は、自宅での充電や公共の充電ステーションを利用して、バッテリー残量に注意しながら充電計画を立てましょう。

- 洗車と清掃: 定期的な洗車は車の美観を保つだけでなく、ボディの錆びを防ぐ効果もあります。車内も清潔に保つことで、快適性が向上します。

緊急時の対応

万が一のトラブルに備えて、基本的な対応を知っておくことも大切です。

- パンク: スペアタイヤへの交換方法、またはパンク修理キットの使用方法を事前に確認しておきましょう。ロードサービスへの連絡も選択肢です。

- バッテリー上がり: ブースターケーブルを使ったジャンピングスタートの方法を知っておくと役立ちます。不安な場合はロードサービスを呼びましょう。

- 事故: 負傷者の救護、二次災害の防止(ハザード点灯、発炎筒設置など)、警察への連絡、保険会社への連絡、目撃者の確保、事故状況の記録(写真撮影など)を冷静に行います。

実践においては、常に「かもしれない運転」を心がけ、予測と準備を怠らないことが、安全で快適なカーライフを送るための鍵となります。

5. 【徹底解説】車の注意点

車を所有し、運転する際には、安全面、費用面、環境面など、様々な注意点があります。これらを理解し、適切に対処することで、トラブルを避け、安心してカーライフを送ることができます。

安全運転に関する注意点

最も重要なのは、何よりも安全運転を徹底することです。

- 飲酒運転・ながら運転の厳禁: 飲酒運転は重大な犯罪であり、絶対に行ってはなりません。スマートフォンを見たり操作したりする「ながら運転」も非常に危険で、事故の原因となります。集中して運転しましょう。

- 速度超過の回避: 制限速度を遵守し、周囲の交通状況や天候に応じて適切な速度で走行してください。速度超過は事故のリスクを高めるだけでなく、燃費の悪化にもつながります。

- シートベルトの着用: 運転者だけでなく、同乗者全員がシートベルトを着用することが義務付けられています。チャイルドシートの適切な使用も忘れずに。

- 疲労運転の防止: 眠気や疲労を感じたら、無理をせずに休憩を取りましょう。長距離運転では、定期的な休憩と仮眠が必須です。

- 危険予測: 常に「かもしれない運転」を心がけ、他の車両や歩行者の動きを予測し、危険を未然に回避する意識を持つことが重要です。

メンテナンスと費用に関する注意点

車の維持には、購入費用以外にも様々な費用がかかります。

- 定期的なメンテナンスの重要性: 車検(新車3年、以降2年ごと)や法定点検(12ヶ月点検、24ヶ月点検)は、車の安全性を確保し、故障を未然に防ぐために義務付けられています。これらの点検を怠ると、予期せぬトラブルや高額な修理費用が発生する可能性があります。

- 維持費の把握: 燃料費、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、任意保険料、駐車場代、車検費用、消耗品交換費用(タイヤ、オイル、バッテリーなど)、修理費用など、車の維持には多くの費用がかかります。これらを事前に把握し、予算を組んでおくことが大切です。

- タイヤの管理: タイヤの空気圧は燃費や安全性に直結します。定期的に点検し、適切な空気圧を維持しましょう。摩耗したタイヤはグリップ力が低下し危険ですので、早めに交換が必要です。

環境への配慮

車は排出ガスを出すため、環境への配慮も重要です。

- エコドライブの実践: 急発進・急ブレーキを避け、適切なギア選択、不要なアイドリングの停止など、燃費の良い運転を心がけることで、排出ガスを削減し、地球環境への負荷を軽減できます。

- 適切な廃棄とリサイクル: 車を廃車する際は、適正な手続きを経てリサイクルを行いましょう。不法投棄は環境汚染につながります。

これらの注意点を常に意識し、責任あるカーライフを送ることで、自分自身だけでなく、周囲の人々や環境にも配慮した安全で快適なモビリティ社会の実現に貢献できます。

6. 【徹底解説】車のコツ

車を運転し、維持していく中で、いくつかの「コツ」を知っておくことで、より安全に、より経済的に、そしてより快適にカーライフを送ることができます。ここでは、運転技術から維持管理まで、役立つコツを解説します。

運転技術のコツ

- 燃費の良い運転(エコドライブ):

- 急発進・急ブレーキを避ける: アクセルとブレーキは優しく操作し、滑らかな加速と減速を心がけましょう。これにより、燃料消費を抑え、ブレーキパッドの摩耗も軽減できます。

- 適切なギア選択: マニュアル車の場合、早めのシフトアップでエンジン回転数を低く保ちます。オートマチック車でも、加速時は緩やかに踏み込むことで、不必要なキックダウンを防げます。

- 不要なアイドリングをしない: 停車時間が長い場合は、エンジンを停止しましょう。最近の車にはアイドリングストップ機能が搭載されているものも多いです。

- タイヤ空気圧の適正化: 定期的にタイヤの空気圧をチェックし、適正値を保つことで、転がり抵抗が減り燃費が向上します。

- 無駄な荷物を積まない: 車が重いほど燃費は悪化します。不要な荷物は降ろしておきましょう。

- 駐車のコツ:

- バック駐車: 車を停めたいスペースの隣の車と並行になるように進み、ハンドルを切り始めるタイミングを覚えることが重要です。サイドミラーとバックモニターを最大限に活用し、焦らずゆっくりと操作しましょう。

- 縦列駐車: 駐車したいスペースの前に一度停車し、バックで進入します。この際も、後方確認とミラーの活用が鍵となります。繰り返し練習することで感覚を掴めます。

- 渋滞を避けるルート選択: 最新のカーナビゲーションシステムやスマートフォンアプリ(Googleマップ、Yahoo!カーナビなど)は、リアルタイムの交通情報に基づいて最適なルートを提案してくれます。出発前に渋滞情報を確認し、迂回ルートを検討する習慣をつけましょう。

維持管理のコツ

- トラブルを未然に防ぐ知識:

- 異音や警告灯の意味を理解する: 普段と違う音や振動、ダッシュボードに表示される警告灯は、車の異常を示すサインです。取扱説明書を読み、それぞれの意味を理解しておくことで、大きな故障に繋がる前に対応できます。

- 定期的な点検: 日常点検はもちろん、法定点検や車検をきちんと受けることで、専門家による早期発見・早期対応が可能になります。

- 車内快適化の工夫:

- 収納グッズの活用: ドリンクホルダーやシートバックポケット、トランクオーガナイザーなどを活用し、車内を整理整頓することで、快適性が向上し、必要なものがすぐに見つかります。

- 定期的な清掃: 車内は意外と汚れが溜まりやすい場所です。掃除機をかけたり、拭き掃除をしたりすることで、清潔で快適な空間を保てます。

- 中古車選びのポイント:

- 走行距離と年式: 走行距離が短いほど良いとは限りません。年式とのバランスが重要です。年式が古くても走行距離が少ない車は、メンテナンス不足の可能性もあります。

- 修復歴の確認: 事故などで骨格部分を修理した履歴がある車は「修復歴車」と呼ばれ、相場より安価ですが、走行性能や安全性に影響が出る場合があります。必ず確認しましょう。

- 定期点検記録: 定期的に点検・整備を受けていた車は、状態が良いことが多いです。整備記録簿を確認しましょう。

これらのコツを実践することで、より長く、より安全に、そしてより経済的に、あなたの愛車との時間を楽しむことができるでしょう。

7. 【徹底解説】車の応用アイデア

車は単なる移動手段に留まらず、私たちの生活を豊かにする多様な応用アイデアを提供してくれます。ここでは、カーライフをさらに楽しむためのヒントや、車の新たな活用法、そして未来のモビリティ社会について探ります。

カーライフの楽しみ方

- ドライブ旅行とキャンプ: 車があれば、遠隔地の美しい自然や観光地へ自由にアクセスできます。キャンプ道具を積んで自然の中で過ごしたり、各地のグルメを巡る食べ歩き旅行に出かけたりと、旅の選択肢が格段に広がります。車中泊に適した車種やグッズも豊富にあります。

- モータースポーツ観戦と参加: F1やラリー、スーパーGTといったモータースポーツを現地で観戦するのも、車好きにはたまらない体験です。また、サーキット走行会に参加して、自分の車の限界性能を安全な場所で試すこともできます。

- オフロード走行: SUVや四輪駆動車であれば、未舗装路や林道でのオフロード走行を楽しむことができます。自然の中を駆け抜ける爽快感は格別ですが、安全には十分配慮し、適切な装備を準備しましょう。

- 車のカスタムとドレスアップ: 自分だけのオリジナルな車に仕上げるために、外装パーツの交換、内装の変更、ホイールのドレスアップ、オーディオシステムの強化など、様々なカスタムを楽しむことができます。ただし、保安基準に適合しない改造は違法となるため注意が必要です。

- 写真撮影の被写体として: 美しい車はそれ自体が芸術作品です。愛車を被写体に、風景と組み合わせて写真を撮るカーフォトグラフィーも人気です。

車の活用法

- カーシェアリングとレンタカー: 車を持たない人でも、必要な時にだけ車を利用できるカーシェアリングやレンタカーサービスが普及しています。これは、車の維持費を抑えつつ、様々な車種を体験できるメリットがあります。

- タクシー・ライドシェア・配送業: 車を仕事の道具として活用することもできます。タクシー運転手や、Uber Eatsのような配送サービス、あるいは物流のドライバーとして、車は多くの人々の生活を支えています。

- 新しい技術の活用:

- 自動運転支援システム(ADAS): 最新の車には、ACC(アダプティブクルーズコントロール)やLKA(レーンキープアシスト)、衝突被害軽減ブレーキなど、運転をサポートする様々なADASが搭載されています。これらを理解し、適切に活用することで、運転の負担を軽減し、安全性を高めることができます。

- コネクテッドサービス: 車載通信機を通じて、エンターテイメント、ナビゲーション、緊急通報、車両診断など、多様なサービスが提供されています。これにより、より便利で快適なカーライフが実現します。

未来の車社会への展望

- MaaS(Mobility as a Service): 将来のモビリティ社会では、車だけでなく、公共交通機関、自転車、シェアサイクルなど、あらゆる交通手段が連携し、スマートフォン一つで最適な移動手段をシームレスに利用できるMaaSが普及すると予測されています。

- EVの普及と充電インフラ: 電気自動車の普及は、脱炭素社会実現の鍵となります。充電インフラの整備やバッテリー技術の進化が、今後のEV普及を加速させるでしょう。

車は私たちの生活に深く根ざし、その可能性は無限大です。これらの応用アイデアを通じて、あなたのカーライフがさらに豊かになることを願っています。

8. 【徹底解説】車の予算と費用

車を所有することは、購入費用だけでなく、様々な維持費用が発生します。これらの予算と費用を事前にしっかりと把握し、計画的に管理することが、持続可能なカーライフを送る上で非常に重要です。

1. 購入費用

- 車両本体価格: 新車の場合、グレードやオプションによって大きく変動します。中古車の場合、年式、走行距離、車種、車両の状態によって価格が決まります。

- 諸費用: 車両本体価格以外にかかる費用です。

- 税金: 消費税、自動車税(環境性能割、種別割)、自動車重量税など。

- 登録費用: 新規登録手数料、車庫証明取得費用など。

- リサイクル料金: 廃車時のリサイクル費用を前払いするものです。

- 販売手数料: 納車費用、整備費用、検査登録費用など、販売店によって異なります。

2. 維持費用

車を所有している限り、毎月、毎年、様々な費用が発生します。

- 燃料費/充電費: ガソリン車の場合はガソリン代、ディーゼル車は軽油代、電気自動車は電気代がかかります。走行距離や燃費/電費、燃料価格によって大きく変動します。

- 保険料:

- 自賠責保険料: 加入が義務付けられている強制保険で、車検時にまとめて支払うことが一般的です。

- 任意保険料: 補償内容や運転者の年齢、等級、事故歴などによって大きく異なります。万が一に備え、必ず加入しましょう。

- 税金:

- 自動車税(種別割): 年1回、排気量に応じて課税されます。

- 自動車重量税: 車両の重さに応じて課税され、車検時にまとめて支払います。

- 車検費用: 新車は3年後、以降は2年ごとに車検が必要です。検査費用、整備費用、部品交換費用、自賠責保険料、自動車重量税などが含まれます。

- 法定点検費用: 12ヶ月点検、24ヶ月点検など、定期的な点検費用です。

- 駐車場代: 自宅に駐車スペースがない場合、月極駐車場を契約する必要があります。地域や場所によって料金は大きく異なります。

- 消耗品交換費用: タイヤ、エンジンオイル、バッテリー、ワイパーブレード、ブレーキパッドなど、定期的に交換が必要な部品にかかる費用です。

- 修理費用: 予期せぬ故障や事故が発生した場合の修理費用です。任意保険の車両保険でカバーできる場合もあります。

- 高速道路料金: 高速道路を利用する際にかかる費用です。ETCを利用すると割引が適用される場合もあります。

3. ローンとリース

- 自動車ローン: 車両本体価格を一括で支払うのが難しい場合に利用します。金利や返済期間によって総支払額が変わるため、複数の金融機関を比較検討しましょう。

- カーリース: 月々の定額料金で車を利用できるサービスです。購入費用や税金、車検費用、メンテナンス費用などが含まれていることが多く、初期費用を抑えたい方や、車の維持管理の手間を省きたい方に適しています。契約満了時の残価設定によって、月額料金が変わります。

4. コスト削減のヒント

- 燃費の良い運転を心がける: エコドライブを実践することで、燃料費を削減できます。

- 任意保険を見直す: 毎年、複数の保険会社を比較検討し、自分に合った補償内容でより安い保険料のプランを探しましょう。

- 中古車を検討する: 新車に比べて購入費用を抑えられます。

- 定期的なメンテナンス: 適切なメンテナンスを行うことで、大きな故障を未然に防ぎ、高額な修理費用を抑えられます。

- 不要なオプションを付けない: 購入時に本当に必要なオプションだけを選び、費用を抑えましょう。

車の予算と費用は、車種や走行距離、利用状況によって大きく変動します。購入前にしっかりとシミュレーションを行い、無理のない範囲でカーライフを楽しみましょう。

まとめ:【徹底解説】車を成功させるために

本記事では、「車」というテーマについて、その基本から種類、車の始め方、実践的な運転のコツ、注意点、応用アイデア、そして予算と費用に至るまで、徹底的に解説してきました。車は私たちの生活に欠かせない存在であり、その魅力を最大限に引き出し、安全かつ快適に利用するためには、多岐にわたる知識と適切な準備が不可欠です。

車を成功させるために最も重要なのは、まず「知ること」です。車の基本的な仕組みを理解し、多様な車種の中から自身のライフスタイルに合った一台を選び、免許取得から購入、保険加入までの一連の流れを計画的に進めること。そして、購入後も安全運転を常に心がけ、定期的なメンテナンスを通じて車の良い状態を保つこと。これらのステップは、単に車を所有するだけでなく、その可能性を最大限に引き出し、豊かなカーライフを送るための基盤となります。

また、エコドライブの実践や適切な維持費の管理は、経済的負担を軽減し、地球環境にも配慮した持続可能なカーライフへと繋がります。最新の自動運転支援システムやコネクテッドサービスなどの技術を活用することで、より安全で便利な移動体験を得ることができ、ドライブ旅行やモータースポーツ観戦、カスタムといった応用アイデアは、車を通じた新たな楽しみ方を提供してくれます。

未来のモビリティ社会は、電気自動車の普及、自動運転技術の進化、MaaS(Mobility as a Service)といった概念によって大きく変革されようとしています。これらの変化を理解し、柔軟に対応していくことで、私たちはさらに便利で快適な、そして環境に優しいカーライフを享受できるでしょう。

車は私たちの生活を豊かにし、新たな発見や感動をもたらしてくれる素晴らしい道具です。この完全ガイドが、あなたのカーライフをより安全に、より楽しく、そしてより充実したものにするための一助となれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント