【徹底解説】車の完全ガイド

現代社会において、車は単なる移動手段以上の存在です。通勤や通学、買い物といった日常生活の足としてはもちろん、家族や友人とのレジャー、ビジネスでの荷物運搬、そして時には災害時のシェルターや電源としても機能するなど、私たちの暮らしに深く根差し、多岐にわたる役割を担っています。しかし、その恩恵を最大限に享受し、安全かつ経済的にカーライフを送るためには、車の基本から種類、購入方法、運転技術、維持費、そして注意点に至るまで、幅広い知識と理解が不可欠です。

本記事では、これから車を購入しようと考えている初心者の方から、すでに車を所有しているけれどもっと深く知りたいという方まで、すべての人に役立つよう、「車」に関するあらゆる情報を徹底的に解説していきます。車の選び方から運転のコツ、維持費の抑え方、さらには未来のカーライフを豊かにする応用アイデアまで、この完全ガイドを読めば、あなたのカーライフはさらに充実したものになるでしょう。さあ、一緒に車の奥深い世界を探求していきましょう。

1. 【徹底解説】車の基本

車、正式には自動車とは、原動機によって自力で走行する車両の総称を指します。その歴史は19世紀末に遡り、ガソリンエンジンの発明とともに進化を遂げ、現代では私たちの生活に欠かせない存在となりました。車の基本的な構成要素は大きく分けて、「動力源(エンジンまたはモーター)」「駆動系」「シャシー」「ボディ」「内装」「安全装置」の6つに分類されます。

まず「動力源」は、車を動かすエネルギーを生み出す心臓部です。伝統的なガソリンエンジンやディーゼルエンジンに加え、近年では電気モーターとガソリンエンジンを組み合わせたハイブリッド車(HV)、電気モーターのみで走行する電気自動車(EV)、水素と酸素の化学反応で発電する燃料電池車(FCV)など、多様な選択肢が登場しています。それぞれに燃費性能、走行フィーリング、環境性能、充電・給油インフラの状況が異なり、使用目的やライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。

次に「駆動系」は、動力源で生み出された力をタイヤに伝え、車を前進・後退させるための機構です。トランスミッション(変速機)、プロペラシャフト、デファレンシャルギア、ドライブシャフトなどが含まれ、エンジンの回転数を効率よくタイヤに伝える役割を担います。駆動方式には前輪駆動(FF)、後輪駆動(FR)、四輪駆動(4WD)があり、それぞれに操縦安定性や走行性能の特徴があります。

「シャシー」は、車の骨格となる部分で、エンジンやサスペンション、ステアリング、ブレーキといった走行に関わる主要部品が取り付けられています。車の走行性能や乗り心地、安全性に直結する非常に重要な部分です。「ボディ」は、シャシーの上に被せられ、乗員や荷物を保護し、空気抵抗を考慮したデザインが施されています。素材や形状によって、車の見た目だけでなく、衝突安全性や燃費性能にも影響を与えます。

「内装」は、シート、ダッシュボード、各種操作スイッチ、エアコン、オーディオシステムなど、ドライバーと同乗者が快適に過ごすための空間を構成します。最近では、インフォテインメントシステムや先進運転支援システム(ADAS)のディスプレイが大型化し、利便性と安全性が飛躍的に向上しています。最後に「安全装置」は、エアバッグ、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、横滑り防止装置(ESC)などの受動的・能動的安全装備を指し、万が一の事故の際や、事故を未然に防ぐために重要な役割を果たします。これらの要素が複雑に連携し、一台の車として機能しているのです。

2. 【徹底解説】車の種類

車の種類は、その用途、形状、動力源によって多岐にわたり、それぞれのライフスタイルやニーズに合わせて最適な選択が可能です。ここでは、主な車の種類とその特徴を詳しく解説します。

まず、ボディタイプによる分類です。

セダン:3ボックス構造(エンジンルーム、居住空間、トランク)が特徴で、居住性と静粛性に優れ、フォーマルな印象を与えます。ビジネスシーンや長距離移動に適しています。

ハッチバック:後部が跳ね上げ式のドア(ハッチ)になった2ボックス構造で、コンパクトながら後部座席を倒せば広い荷室空間を確保できます。取り回しが良く、街乗りや少人数での使用に便利です。

ステーションワゴン:セダンの居住空間と荷室を一体化させ、後方までルーフが伸びたタイプ。積載性に優れ、アウトドアやレジャー、ファミリー層に人気です。

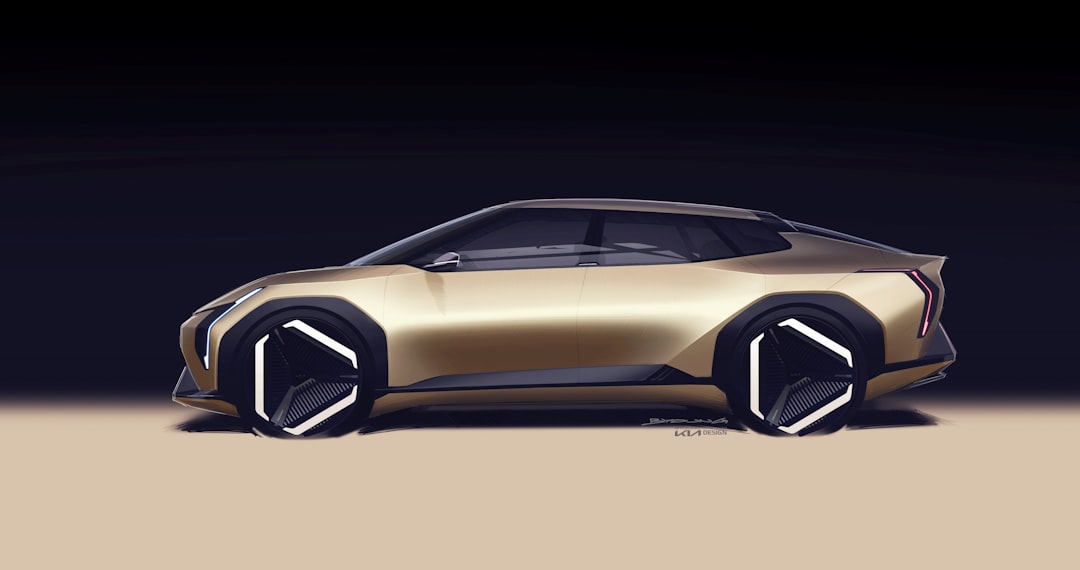

SUV(Sport Utility Vehicle):スポーツ用多目的車を意味し、車高が高く、悪路走破性や視点の高さが特徴です。最近では街乗り向けのクロスオーバーSUVも増え、アウトドア志向だけでなく、都会的なデザイン性も魅力となっています。

ミニバン:多人数乗車を目的とした箱型の車で、3列シートを備え、広い室内空間が最大の魅力です。スライドドアを持つものが多く、家族での移動や多人数での送迎に最適です。

軽自動車:日本の独自の規格(排気量660cc以下、全長3.4m以下など)に準拠した車で、維持費の安さ、取り回しの良さ、税金の優遇などが大きなメリットです。日本の狭い道路事情に適しており、日常の足として絶大な人気を誇ります。

クーペ・スポーツカー:流麗なデザインと高い走行性能が特徴で、運転の楽しさを追求したモデルです。2ドアが主流で、非日常的なドライビング体験を提供します。

オープンカー:ルーフを開閉できるタイプで、開放感あふれるドライブが楽しめます。

次に、動力源による分類です。

ガソリン車:最も一般的なタイプで、ガソリンを燃料とする内燃機関で走行します。車種が豊富で、給油インフラも充実しています。

ディーゼル車:軽油を燃料とし、ガソリン車に比べて燃費が良く、低回転域でのトルクが強いため力強い走りが特徴です。長距離移動や大型車に適しています。最近では排ガス規制に対応したクリーンディーゼル車が主流です。

ハイブリッド車(HV):ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせた車で、低速時や発進時にはモーター、加速時にはエンジンとモーターを併用するなど、効率の良い走行が可能です。燃費性能に優れています。

プラグインハイブリッド車(PHEV):ハイブリッド車のバッテリーを外部電源から充電できるようにしたタイプで、EV走行可能な距離が長く、自宅での充電も可能です。短距離なら電気のみで走行し、長距離ならハイブリッド車として機能します。

電気自動車(EV):ガソリンを一切使わず、電気モーターのみで走行する車です。走行中に排気ガスを出さず、静かでスムーズな走りが特徴です。充電インフラの整備が今後の課題ですが、航続距離も日々向上しています。

燃料電池車(FCV):水素を燃料とし、空気中の酸素と反応させて電気を生成し、その電力でモーターを駆動します。排出するのは水のみで究極のエコカーとされていますが、水素ステーションの普及がまだ限定的です。

これらの多様な選択肢の中から、自身の利用目的、家族構成、走行距離、予算、環境意識などを考慮して、最適な一台を見つけることが、満足度の高いカーライフを送るための第一歩となります。

3. 【徹底解説】車の始め方

車のある生活を始めるには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、免許取得から車の購入、そして維持していくための初期準備までを詳しく解説します。

まず、車を運転するためには運転免許の取得が必須です。日本では一般的に、自動車教習所に通って技能教習と学科教習を受け、卒業後に運転免許センターで学科試験と適性試験に合格することで運転免許が交付されます。教習所選びでは、自宅からのアクセス、料金体系、教習内容、卒業までの期間などを比較検討しましょう。費用はMT車かAT車限定か、合宿か通学かによって大きく変動しますが、一般的に30万円前後が目安となります。期間は通学で数ヶ月、合宿なら2週間程度が一般的です。

次に、免許を取得したら車種選びです。これは最も楽しく、かつ悩ましいステップかもしれません。車種選びのポイントは、「用途」「予算」「ライフスタイル」「家族構成」「デザイン」「燃費」「安全性」など多岐にわたります。通勤・通学がメインならコンパクトカーや軽自動車、家族でのレジャーが多いならミニバンやSUV、環境意識が高いならEVやPHEVなど、自身のニーズを明確にすることが重要です。試乗は必ず行い、乗り心地や運転のしやすさを体感しましょう。

車種が決まったら、車の購入方法を検討します。

新車購入:メーカーのディーラーで購入するのが一般的です。最新モデル、フル保証、豊富なオプション選択がメリットですが、価格は高めです。納車まで時間がかかることもあります。

中古車購入:中古車販売店、ディーラーの中古車部門、オンラインの中古車サイトなどで購入できます。新車よりも安価で、すぐに手に入ることが多いですが、車の状態をしっかり見極める必要があります。走行距離、年式、修復歴の有無、定期点検記録などを確認し、信頼できる販売店を選びましょう。

購入形態:現金一括払いのほか、自動車ローン(銀行系、ディーラー系)や残価設定型クレジット、カーリースといった方法があります。ローンは金利や返済期間、残価設定型クレジットは将来の下取り価格、カーリースは月額料金に含まれるサービス内容をよく比較検討し、自身の経済状況に合ったものを選びましょう。

車の購入が決まったら、必要書類の準備と手続きです。

車庫証明:車を保管する場所があることを証明する書類で、警察署に申請します。賃貸駐車場の場合は、大家さんや管理会社から使用承諾書をもらう必要があります。

印鑑証明・住民票:車庫証明や登録手続き、ローン契約などで必要になります。

任意保険の加入:自賠責保険は強制加入ですが、対人・対物賠償をカバーする任意保険は必ず加入しましょう。万が一の事故の際に、あなたの生活を守る上で極めて重要です。保険会社やプランによって補償内容や保険料が異なるため、複数社を比較検討し、自身に合ったものを選びましょう。

これらの手続きを経て、いよいよ納車です。納車時には、契約内容通りの車であるか、傷や不具合がないかなどを最終確認しましょう。これで、あなたの新しいカーライフが幕を開けます。計画的に準備を進めることで、スムーズで安心な車の始め方が実現できます。

4. 【徹底解説】車の実践

車を手に入れたら、いよいよ実践です。安全かつ快適なカーライフを送るためには、基本的な運転操作だけでなく、日常的な車の管理やメンテナンスも重要になります。

まず、運転の基本操作をしっかりと身につけましょう。

発進と停止: アクセルペダルは優しく踏み込み、ブレーキペダルは早めに踏み始め、徐々に力を加えてスムーズに停止することを意識します。急発進・急ブレーキは燃費を悪化させるだけでなく、同乗者への不快感や事故のリスクを高めます。

ステアリング操作: カーブを曲がる際は、適切な速度に減速し、視線を進行方向の先に向けてハンドルを回します。車線変更や方向転換の際には、必ずウインカーを早めに出し、後方確認を怠らないようにしましょう。

シフト操作: オートマチック車(AT車)が主流ですが、パーキング(P)、リバース(R)、ニュートラル(N)、ドライブ(D)の各レンジの意味と、それぞれの状況での使い方を理解します。マニュアル車(MT車)の場合は、クラッチ操作とシフトチェンジのタイミングを習得する必要があります。

駐車: 前向き駐車、後ろ向き駐車、縦列駐車など、様々な駐車方法があります。バックモニターやセンサーは補助的なツールとして活用し、必ず目視での確認を怠らないようにしましょう。広い場所で繰り返し練習することが上達への近道です。

次に、安全で快適な状態を保つための日常点検も欠かせません。

タイヤの空気圧: 適正な空気圧は燃費や安全性に直結します。月に一度はガソリンスタンドなどでチェックしましょう。

エンジンオイル: オイルレベルゲージで量と汚れを確認し、定期的な交換が必要です。

冷却水(クーラント): リザーバータンクの量を確認し、不足していれば補充します。

ウォッシャー液: フロントガラスの視界確保に重要です。空になる前に補充しましょう。

ライト類: ヘッドライト、テールランプ、ウインカー、ブレーキランプが正常に点灯するか確認します。

ワイパー: ブレードの劣化は拭き取り性能を低下させます。視界不良の原因となるため、定期的に交換しましょう。

これらの点検は、異常を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。

燃料補給も日常的な実践の一つです。ガソリン車であれば、レギュラー、ハイオク、軽油の油種を間違えないように注意しましょう。セルフスタンドでは、給油ノズルの色や表示をよく確認し、静電気除去シートに触れてから給油を開始します。電気自動車(EV)の場合は、自宅での充電や公共の充電ステーションを利用します。充電コネクタのタイプ(普通充電、急速充電)や出力、料金体系を事前に確認しておくとスムーズです。

最後に、車の美観を保ち、愛着を深めるための洗車と清掃です。手洗い洗車は手間がかかりますが、隅々まで綺麗にでき、車体の異常にも気づきやすくなります。洗車機を利用する場合は、洗車コースの種類や料金を確認しましょう。内装の清掃も忘れずに行い、清潔で快適な車内空間を保つことが、ドライブの満足度を高めることにつながります。これらの実践を通じて、あなたのカーライフはより豊かで安全なものとなるでしょう。

5. 【徹底解説】車の注意点

車を運転し、所有する上では、多くの注意点があります。これらを理解し、遵守することで、事故やトラブルを未然に防ぎ、安全で安心なカーライフを送ることができます。

最も重要なのは、交通ルールの厳守です。信号無視、一時停止無視、速度超過、車線変更禁止違反、追い越し禁止違反などは、重大な事故に直結する危険行為です。特に飲酒運転は、いかなる理由があっても絶対にしてはなりません。飲酒運転は、自分だけでなく他者の命を奪う可能性があり、極めて重い罰則が科せられます。常に交通標識や道路標示を意識し、周囲の交通状況に注意を払い、模範的な運転を心がけましょう。

次に、安全運転の徹底です。

シートベルトとチャイルドシート: ドライバーと同乗者全員がシートベルトを正しく着用することはもちろん、乳幼児や子供には年齢や体格に合ったチャイルドシートを装着させ、確実に固定することが義務付けられています。

わき見運転の防止: スマートフォン操作、カーナビの凝視、飲食などは、一瞬の不注意が事故につながります。運転中は運転に集中し、必要な操作は停車中に行いましょう。

適切な車間距離の保持: 前車との安全な車間距離を保つことで、急ブレーキにも対応でき、追突事故を防ぐことができます。

死角の意識: バックミラーやサイドミラーだけでは見えない死角が存在します。車線変更や右左折時には、目視での確認(「振り返り確認」や「ドアミラーの確認」)を徹底しましょう。

疲労運転の回避: 疲れているときは運転を避け、十分な休息を取ってから運転しましょう。長距離運転の際は、こまめに休憩を挟むことが重要です。

定期的なメンテナンスも安全確保のために不可欠です。車は消耗品の塊であり、走行距離や年数に応じて部品が劣化します。車検は法的に義務付けられていますが、それ以外にも半年に一度程度の定期点検や、エンジンオイル、タイヤ、バッテリー、ブレーキパッドなどの消耗品の適切な時期での交換が求められます。異常を感じたら放置せず、すぐに専門業者に相談しましょう。

万が一の事故・故障時の対応も事前に確認しておくべきです。事故が発生した場合は、まず安全を確保し、負傷者がいれば救護します。その後、警察に連絡し、保険会社にも連絡を入れましょう。ロードサービスへの連絡先も控えておくことが賢明です。三角表示板や発炎筒を積んでおき、停車中は後続車への注意喚起を怠らないようにしましょう。

盗難・いたずら対策も重要です。駐車時には必ずドアロックを行い、貴重品は車内に放置しないようにしましょう。可能であれば、セキュリティシステムを導入したり、防犯カメラのある駐車場を利用したりすることも有効です。

最後に、環境への配慮も現代のドライバーに求められる注意点です。不必要なアイドリングストップやエコドライブを心がけ、適切なタイヤ空気圧の維持、定期的なメンテナンスによる排ガス抑制など、地球環境に優しい運転を実践しましょう。違法改造は、安全性や環境性能を損なうだけでなく、車検に通らなくなる可能性もあるため、絶対に避けましょう。これらの注意点を守り、賢明なカーライフを送りましょう。

6. 【徹底解説】車のコツ

車を運転し、所有する上で、単にルールを守るだけでなく、ちょっとした「コツ」を知っていると、より快適で経済的、そして安全なカーライフを送ることができます。ここでは、運転からメンテナンス、情報収集まで、様々な角度から役立つコツをご紹介します。

まず、燃費の良い運転(エコドライブ)のコツです。

アクセルワーク: 急発進や急加速は避け、緩やかにアクセルを踏み込みましょう。停止する際も、早めにアクセルを離してエンジンブレーキを有効活用し、フットブレーキの使用を最小限に抑えることで、燃料消費を抑えられます。

適切なギア選択: マニュアル車はもちろん、オートマチック車でも「Dレンジ」で走行中に急な上り坂などで加速が必要な場合は、適切なギア(ローレンジなど)に切り替えることでエンジンへの負担を減らし、燃費向上につながります。

アイドリングストップ: 停車時間が長い場合は、エンジンを停止させることで燃料の無駄を省けます。最近の車には自動でアイドリングストップする機能が搭載されているものも多いです。

タイヤ空気圧の維持: 適正な空気圧は燃費を最大10%改善すると言われています。月に一度はチェックし、適正値を保ちましょう。

不要な荷物の積載を避ける: 車が重いほど燃料を多く消費します。ゴルフバッグやキャンプ用品など、必要のない荷物は降ろしておきましょう。

渋滞回避術も大切なコツです。

ナビアプリの活用: GoogleマップやYahoo!カーナビなどのリアルタイム交通情報を提供するアプリを積極的に活用し、渋滞を予測して迂回ルートを選択しましょう。

時間帯・ルート選択: ピークタイムを避けたり、裏道を活用したりするのも有効です。事前に渋滞予測を確認する習慣をつけると良いでしょう。

駐車テクニックは練習あるのみですが、いくつかのコツがあります。

目印の活用: バックモニターやセンサーに頼りすぎず、バックミラーやサイドミラーで周囲の状況を確認しながら、駐車スペースのラインや隣の車を目印にしてハンドルを切るタイミングを掴みましょう。

繰り返し練習: 広い駐車場で、様々な駐車方法(前向き、後ろ向き、縦列)を繰り返し練習することで、体が自然と操作を覚えます。

長距離運転の準備と工夫も重要です。

こまめな休憩: 2時間おきに15分程度の休憩を取り、体を動かしたり、仮眠を取ったりしてリフレッシュしましょう。

水分補給と軽食: 脱水症状や空腹は集中力低下の原因になります。

音楽や同乗者との会話: 眠気覚ましや気分転換に効果的です。

事前の点検: 出発前にタイヤの空気圧、オイル、冷却水などを確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。

メンテナンス知識の習得も車との付き合いを深めるコツです。

基本的な日常点検(ウォッシャー液補充、タイヤ空気圧チェックなど)は自分でできるようになりましょう。車の取扱説明書を読み込み、簡単な専門用語を理解することで、ディーラーや整備工場での説明もスムーズに理解できるようになります。

最後に、運転技術の向上と情報収集です。

ドライビングスクールでの安全運転講習や、プロのインストラクターによるレッスンを受けることで、より高度な運転技術や危険回避能力を身につけることができます。また、車雑誌、ウェブサイト、YouTubeチャンネル、ユーザーレビューなどを参考に、常に新しい情報や知識を吸収し、あなたのカーライフに活かしていきましょう。これらのコツを実践することで、あなたはより賢く、より楽しく車と付き合えるようになるはずです。

7. 【徹底解説】車の応用アイデア

車は単なる移動手段に留まらず、私たちのライフスタイルを豊かにする多様な応用アイデアを秘めています。ここでは、車の新たな活用方法や、カーライフをさらに充実させるためのヒントをご紹介します。

カーシェアリング・レンタカーの活用:

車を所有するコスト(購入費、維持費、駐車場代など)を抑えたい、あるいは普段は車を使わないけれど、時々大きな車や特定の車種を使いたいという場合に最適です。カーシェアリングは短時間利用、レンタカーは長時間利用に向いています。様々な車種を体験できるため、将来の車選びの参考にもなります。維持費の負担なく、必要な時だけ車の恩恵を受けられる、現代的な車の利用方法と言えるでしょう。

ドライブ旅行の計画と楽しみ方:

車は自由な旅の最高のパートナーです。テーマを決めて旅行を計画しましょう。例えば、絶景を巡る旅、温泉巡りの旅、ご当地グルメを堪能する旅など。事前にルートを綿密に計画し、宿泊施設や立ち寄りスポットを予約しておくとスムーズです。道中の美しい景色や、立ち寄った場所での予期せぬ出会いも、ドライブ旅行ならではの醍醐味です。ETCカードの準備や、長距離運転の準備(休憩場所の確認、非常食の積載など)も忘れずに。

車のカスタム・ドレスアップ:

自分だけの特別な一台にしたいという願望を叶えるのが、カスタムやドレスアップです。外装ではエアロパーツの装着、ホイール交換、ボディカラーの変更、内装ではシートカバーやステアリングの交換、インフォテインメントシステムのアップグレードなど、多岐にわたります。ただし、カスタムを行う際は、車検に通る範囲内であるか、安全性に問題がないかなどを事前に確認し、信頼できるショップに相談することが重要です。

DIYメンテナンスのすすめ:

すべてのメンテナンスを自分で行うのは難しいですが、簡単な日常点検や消耗品の交換はDIYで可能です。例えば、ウォッシャー液の補充、タイヤの空気圧チェック、ワイパーブレードの交換、電球の交換などは、少しの知識と工具があれば自分で行えます。これにより、車の構造への理解が深まり、愛着も増すでしょう。ただし、専門知識が必要な作業や安全に関わる部品の交換は、プロに任せるのが賢明です。

電気自動車(EV)の活用と未来:

EVは、単なる移動手段に留まらない可能性を秘めています。V2H(Vehicle to Home)システムを導入すれば、EVに蓄えられた電力を家庭で使用することができ、災害時の非常用電源としても活用できます。また、太陽光発電と組み合わせることで、自宅で発電したクリーンエネルギーで車を走らせることも可能です。EVは、未来のエネルギーマネジメントの中心となるかもしれません。

車の売却・乗り換え:

ライフスタイルの変化や新型車への興味から、車の売却や乗り換えを検討する時が来ます。売却のタイミングや方法(下取り、買い取り、個人売買)によって、手元に残る金額は大きく変わります。複数の買取業者に査定を依頼したり、現在の車の市場価値を調べたりすることで、より有利な条件で売却できる可能性が高まります。

車を通じたコミュニティ参加:

同じ車種のオーナーが集まるオフ会や、特定の趣味(キャンプ、モータースポーツなど)を楽しむカークラブに参加することで、新たな交流が生まれます。情報交換や共通の趣味を分かち合うことで、カーライフがさらに豊かになるでしょう。

これらの応用アイデアは、車が私たちの生活に提供する価値の広がりを示しています。ぜひ、あなた自身のカーライフに合ったアイデアを見つけ、実践してみてください。

8. 【徹底解説】車の予算と費用

車を所有することは、購入時だけでなく、その後の維持にも様々な費用が発生します。これらの予算と費用を事前に把握し、計画的に管理することが、経済的でストレスのないカーライフを送る上で非常に重要です。

まず、購入費用です。

車両本体価格: 車のモデルやグレード、新車か中古車かによって大きく異なります。オプション装備を追加すれば、さらに高くなります。

オプション費用: カーナビ、ETC、ドライブレコーダー、フロアマット、ボディコーティングなど、購入時に選択できる装備にかかる費用です。

税金:

- 消費税: 車両本体価格やオプション、諸費用の一部にかかります。

- 自動車税環境性能割: 燃費性能に応じて課税される税金で、燃費の良い車ほど税額が軽減されます。

- 自動車重量税(初回): 新車購入時と車検時に課税されます。車両重量によって税額が変わります。

登録費用: 新車登録や名義変更にかかる手数料です。

リサイクル料金: 車を廃棄する際にかかる費用で、購入時に前払いします。

その他: 販売店の代行手数料や納車費用などが含まれます。

これらの購入費用は、新車の場合、車両本体価格の10~20%程度が諸費用として加算されることが多いです。

次に、車を所有し続けるための維持費です。これは大きく分けて、毎年・毎月発生する費用と、定期的に発生する費用があります。

毎年・毎月発生する費用:

- 税金:

- 自動車税種別割: 排気量に応じて毎年課税される税金です。軽自動車には「軽自動車税種別割」が課税されます。

- 保険:

- 自賠責保険: すべての車に加入が義務付けられている強制保険です。車検時に次の車検までの期間分を支払います。

- 任意保険: 自賠責保険でカバーできない損害(対人・対物賠償の上限、自身の車両損害、搭乗者傷害など)を補償する保険です。補償内容や運転者の年齢、等級、特約などによって保険料が大きく変動するため、複数社を比較検討することが重要です。

- 燃料費: ガソリン代や電気代です。走行距離、燃費、燃料価格によって変動します。

- 駐車場代: 自宅に駐車場がない場合、月極駐車場を借りる費用です。地域によって大きく異なります。

定期的に発生する費用:

- メンテナンス費: エンジンオイル交換(数千kmごと)、タイヤ交換(数万kmごと)、バッテリー交換(数年ごと)、ワイパーブレード交換、ブレーキパッド交換など、消耗品の交換にかかる費用です。

- 車検費用: 新車購入から3年後、以降は2年ごとに発生します。法定費用(自動車重量税、自賠責保険料、印紙代)と、点検整備費用、代行手数料が含まれます。

- その他: 高速道路料金、洗車代、修理費用、ETCの年会費など。

これらの費用を総合すると、軽自動車でも年間20~30万円、普通車であれば年間30~50万円以上かかることも珍しくありません。費用を抑える工夫としては、燃費の良い車を選ぶ、中古車を検討する、任意保険を見直す、日常的なメンテナンスを自分で行う、不要なオプションを付けない、などが挙げられます。

車の予算と費用は、あなたのライフスタイルや車の使い方によって大きく変動します。購入前にこれらの費用をしっかりとシミュレーションし、無理のないカーライフを計画しましょう。

まとめ:【徹底解説】車を成功させるために

本記事では、「車」というテーマについて、その基本から種類、購入方法、運転の実践、注意点、役立つコツ、応用アイデア、そして予算と費用に至るまで、多角的に徹底解説してきました。車は現代社会において、私たちの生活の質を向上させ、可能性を広げるかけがえのないパートナーです。

安全で快適なカーライフを送るためには、まず、車に関する正しい知識を身につけることが不可欠です。交通ルールを遵守し、安全運転を心がけることはもちろん、愛車の定期的なメンテナンスを怠らないことも、大きなトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。また、自身のライフスタイルや予算に合った車種を選び、賢く購入・維持していくための計画性も求められます。

燃費の良い運転を心がけたり、カーシェアリングやレンタカーを上手に活用したり、時にはDIYメンテナンスに挑戦したりと、ご紹介した「コツ」や「応用アイデア」を実践することで、車の利用はさらに経済的で楽しいものになるでしょう。電気自動車のような新しい技術の進化にも目を向け、未来のカーライフの可能性を探ることも、車を成功させるための重要な要素です。

この記事が、あなたのカーライフにおけるあらゆる疑問を解消し、より豊かで安全、そして楽しい車との付き合い方を実現するための一助となれば幸いです。車は、私たちに自由と感動を与えてくれる素晴らしい存在です。このガイドを参考に、ぜひあなた自身の理想のカーライフを築き上げてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント